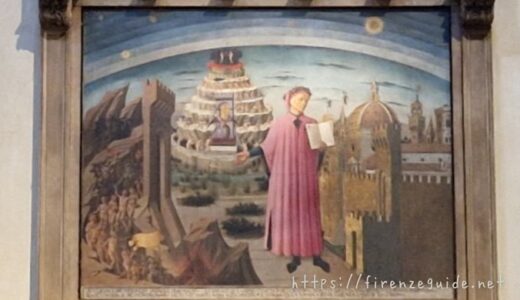

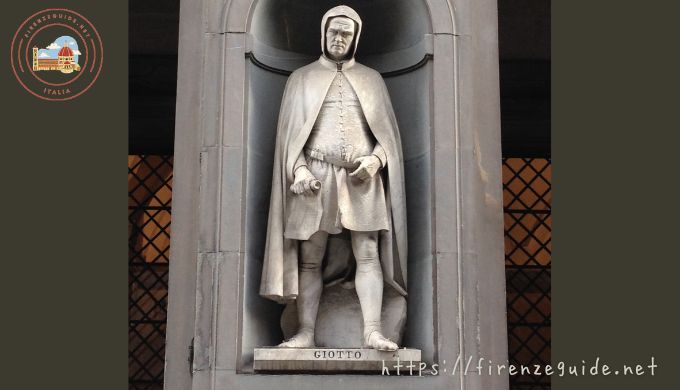

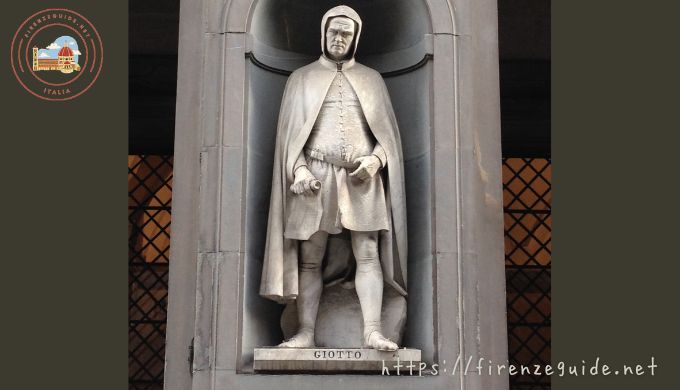

14世紀フィレンツェで活躍した芸術家のひとり、ジョット・ディ・ボンドーネ(Giotto di Bondone / 1276?-1337)。

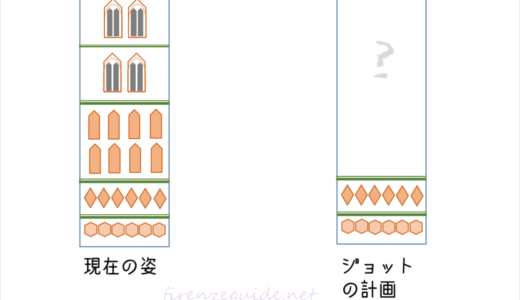

有名な観光スポット『ジョットの鐘楼』は基礎設計をした彼の名をつけられています。

景色だけじゃない!『ジョットの鐘楼』の楽しみ方をご紹介します。

景色だけじゃない!『ジョットの鐘楼』の楽しみ方をご紹介します。

でも、実はジョットは建築だけではなく、絵画の世界でとても重要な役割を果たした人。

彼の存在なくして、

イタリアの美術はこうは発展しなかった

もしくは

ルネサンスの到来はもっと遅いものになっていた可能性がある

と言われる人です。

ジョットは一体何をしたんでしょうか?

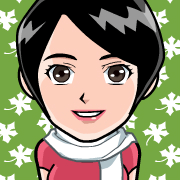

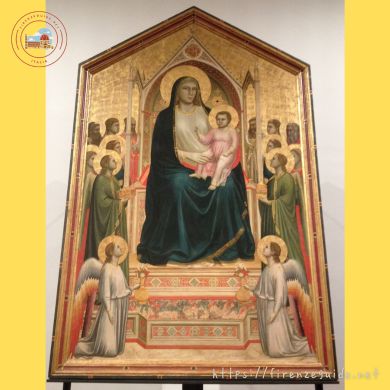

彼の代表作『荘厳の聖母』でその重要性を解説します。

目次

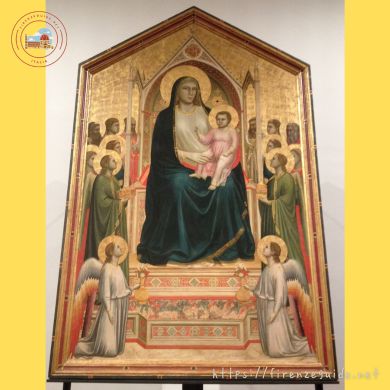

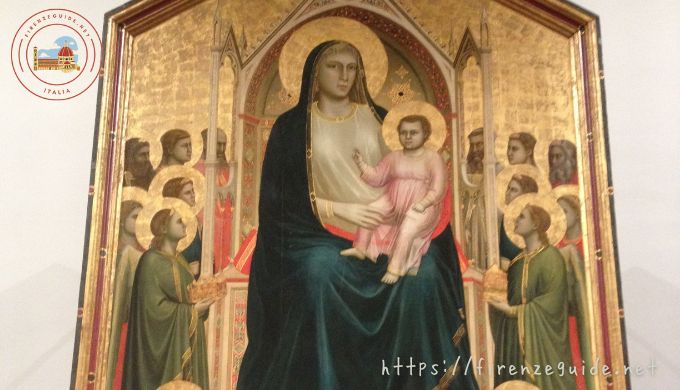

ジョット・ディ・ボンドーネ作『荘厳の聖母』、何を描いたもの?

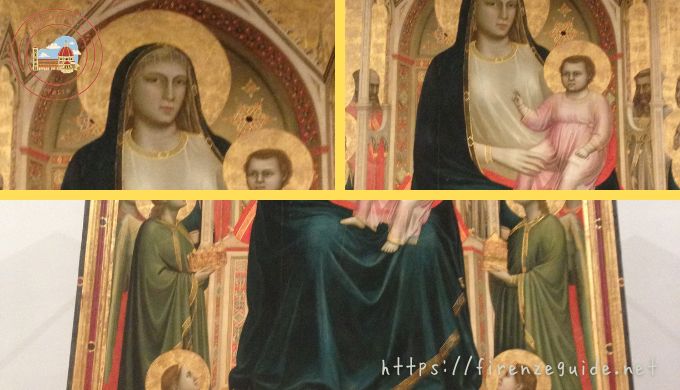

『荘厳の聖母』とは

『荘厳の聖母』はイタリア語で『Maesta’(マエスタ)』と言い、多くの画家が同じテーマで描いています。

玉座に座る聖母子の周りに天使や聖人が描かれる図像です。

ユリは聖母マリアの純潔の象徴で、バラは同じくマリア自身の象徴です

ジョットの作品の特徴

この作品は、もともとフィレンツェのオンニッサンティ教会というところにありました。

オンニッサンティ教会

オンニッサンティ教会

教会の中のどこにあったのかは、研究者によって意見が分かれるところですが、多くは教会右手の一番奥の祭壇にあったとしています。

この作品はゴシックからルネサンスへ至る、最も重要な転換点となったものです。

なので、その二つの特徴がどちらも見て取れます。

古い時代の特徴としては、

- 背景が金色で一面が塗られていること

- より重要な対象ほど大きく、重要度が低いものは小さく表現するビザンチン美術の慣習に従っていること

最も「重要」な対象は、ここでは聖母子のことです

また、聖母子がいる玉座は、同時代の礼拝堂のようなゴシック様式の装飾になっています。

ゴシック様式の大きな特徴は尖塔アーチなど、特に縦に伸びる印象のもの。代表的な建築物はミラノのドゥオモなどがあります

また、玉座の側面部分の細長い柱や、窓にあたる部分も縦長の印象を受けます。

逆に、新しい時代、すなわちルネサンスに至る時代の特徴としては、

とても「現実的」で「人間らしい」表現。

例えば、聖母マリアに注目してみると、あごの下の影や、胸のふくらみなど体の表現がとても人間のそれと近いもの。また、着ている青いマントのひだも、とても自然な形になっています。

聖母子のいる玉座の表現は、恐らく右から光がさしているのでしょう、向かって右手の部分は陰になるのでやや暗めに、対して左は光が当たる部分なのでとても明るく描かれています。

このことから、多くの学者は教会の右手にあった、つまり入り口方向からの光を受ける角度に置いてあったと考えています

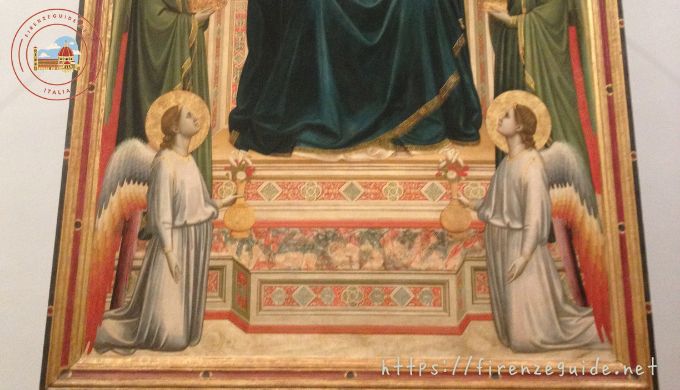

この光と影の効果は、手前の天使たちの表現からも感じ取れます。

もっとリアルな絵や写真に見慣れている現代の私たちからすると、あまりピンと来ないかもしれません。

でも、ジョット以前の画家たちの作品と比べると、ジョットがいかに革新的な表現を使ったのかがよくわかります。

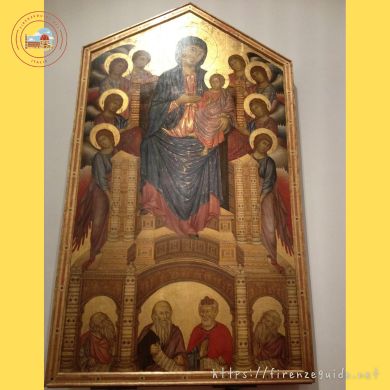

ジョット以前の芸術家が描いた『荘厳の聖母』

ジョットの『荘厳の聖母』がある、ウフィツィ美術館の同じ部屋(Sala 2/第2室)には、他にも何点かの同じテーマの作品があります。

そのうち、大きさもほぼ同じくらいの2点の作品と比較してみましょう。

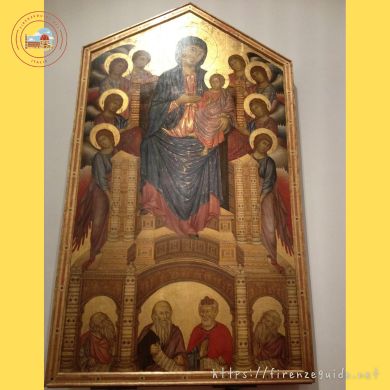

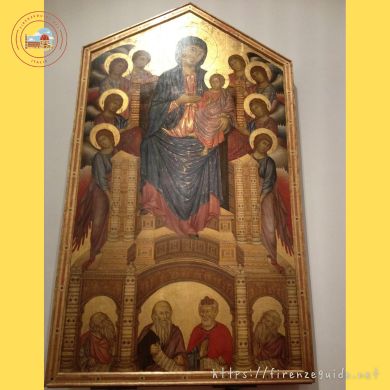

チマブーエの「荘厳の聖母」

最初のチマブーエ(1240頃~1302)、この人はジョットのお師匠さんなんですが、この作品をジョットに先駆けること20年ほど前に仕上げました。

こちらはもともとフィレンツェのサンタ・トリニタ聖堂にあったものです。

サンタ・トリニタ聖堂

サンタ・トリニタ聖堂 ジョットの作品と比べると、どうでしょう。

ちょっとリアル感が少ないですよね。

やっぱり気になるのは聖母子の座る玉座の表現。これはちょっと面白い!

何かの建築物みたいになっていて、まるで本当に上下で世界が分かれているかのよう。これのおかげで、かなり立体感は感じられる気がします。

下の部分には聖母子や天使よりは重要度の下がる旧約聖書の人物たち(エレミヤ、アブラハム、ダヴィデ、イザヤ)が描かれています。手にはそれぞれの預言を持っています。

そして、玉座の両側に描かれている天使の数はジョットのそれと比べて少ないはずなのに、なぜか画面がほぼいっぱいにうまっているような印象も受けます。

これはジョットが非常にリアルに近い表現をしているのに対し、チマブーエはまだそこまで至っていないためですね。

どういうこと??

ジョットの場合は、リアルの世界のように人々が集まって同じ高さの場所にいるような表現です。だから、上の方の空間は広く開いているし、後ろの方にいる人はあまりはっきりと見えません。中には顔が半分くらい隠れている人も。

それに対してチマブーエの表現では、一番手前の天使と一番後ろの天使は顔の大きさがほぼ同じで、あまり遠近感がありません。

あ、ほんとだ…

ジョットの作品に比べてリアルな人間らしさが少ない理由のもうひとつは、聖母マリアの表現にあります。

祝福を与える幼子イエスを抱きかかえ、指し示しているのはジョットと同じですが、その衣装にはリアルさがやや少なめです。

きっと、服のひだを表すために描き込まれたたくさんの線が、現実世界とはちょっと違う感じを受けるのかな

あとよく見ると、聖母マリアはその左足を一段下におろしていますが、その服の表現は足が一段上にあるときのままになっています。

ドゥッチョの「荘厳の聖母」

そして、こちらはドゥッチョ・ディ・ブォンインセンニャ(1255~1318頃)の作品。

この人はシエナ派の画家。シエナ派はフランス美術の影響を受けていて、色々なところにその優雅で洗練された表現が見られます。この作品でも聖母のマントのゆるやかなカーブのラインが、とてもエレガントで美しい波を描いています。

こちらの作品は、フィレンツェのサンタ・マリア・ノヴェッラ教会内の礼拝堂のために描かれたもの。

サンタ・マリア・ノヴェッラ聖堂

サンタ・マリア・ノヴェッラ聖堂 ちょうどチマブーエのものと同じころに描かれたものですが、さらに表現がより古い時代の様式を使っています。

左右に配置された天使たちは、一人一人独立しています。

それに、聖母子のいる玉座は、彼らが正面から描かれているにも関わらず、左方向から見た椅子の表現(つまり、斜め)になっています。完全に二次元の世界の表現ですよね。

この描き方の特徴はこれ以前のビザンチン美術にはよく見られる表現です。

3人の作品を並べてみると

この二人の作品と比べて改めてジョットの「マエスタ」を見てみると、…

ジョットの作品にリアリティをすごく感じます。

ウフィツィ美術館には実際にこの3作品がこの順で並んでいて(向かって左からドゥッチョ、ジョット、チマブーエ)、その違いを同時に見比べることができます

ちなみに、大きさはどれもとても大きなものですが、実はジョットの作品が一番小ぶりです。

(ドゥッチョ:450×290cm ジョット:325×204cm チマブーエ:385×223cm)

にも関わらず、部屋に入るやいなやジョットの作品が目に飛び込んできて、その圧倒的なパワーに感心します。

そして、ジョット以降の画家たちはみんなこの素晴らしい作品から学び、より現実に近く、より人間らしく、表現を進化させていいったのでした。

だから、「ジョットがいなければイタリア美術の発展はもっと違ったものになっていたであろう」って言われるんだねぇ~

作者ジョットはこんな人でした

ジョット・ディ・ボンドーネはフィレンツェ近くのヴェスピニャーノ村というところの出身とされています。※諸説あり

正確な生年月日は不詳(1267年?)、亡くなったのはフィレンツェで1337年1月8日のこと。

ヴァザーリ先生の『芸術家列伝』によると、画家になった経緯は概ねこんな感じ。

当時、高名な画家であったチマブーエがある日ヴェスピニャーノ村を通りかかったときに、羊の番をしながら石に絵を描いていた少年を見つけた。

この少年がまさにジョットで、チマブーエは、その描かれた絵の素晴らしさにいたく感動し、彼の父を説得してフィレンツェに連れて帰り、絵の勉強をさせた。

このご縁のおかげで、ジョットはその後、フィレンツェを中心に、アッシジ・ローマ・パドヴァ・ボローニャ・ナポリなど、イタリアの各地で素晴らしい作品の数々を残し、またたくさんの弟子を育てました。

ジョット以降の画家たちは、みなその画風を懸命に勉強したので、1300年代のフィレンツェに残されている美術作品は「ジョット風」というジャンルができるほどに。また先ほどお話ししたように絵画界に大きな革命を起こし、その後のルネサンス時代の到来につながるという重要な役割を果たしました。

ルネサンスは「再生」とか「復活」を意味し、古典古代のギリシアやローマの美術の完成度を目指そうという動きのこと。主な特徴としては、現実世界に近い遠近法の確立や、表情や体の特徴など個人の描き分け、過度な装飾を除いた本質の表現などを目指しているところが挙げられるわ

結果的によりリアルで、人間らしいものを表現することが良しとなりました。

残念ながら、ジョットの時代には個人についての詳しい情報はあまり残っていないため、人となりを伝えるエピソードはとても少ないですが、なかなかユニークで冗談好きな人物であったようです。息子が4人、娘が4人の子だくさんでした。息子のうちの一人は後に画家になったようです。

また、完全には証明されていないものの、現在のドゥオモの地下にあるサンタ・レパラータ教会の遺構から発見されたジョットのものとされる遺骨は、身長が120cm少々のとても小柄なものでした。それゆえ、先天性小人症に罹患していた可能性があるとされています。

ウフィツィの外壁にあるジョットの像も身長はそんなに高くなさそうよね~

ジョットのこの他の作品は、あちこちで見られます。代表的なものは以下の通り。

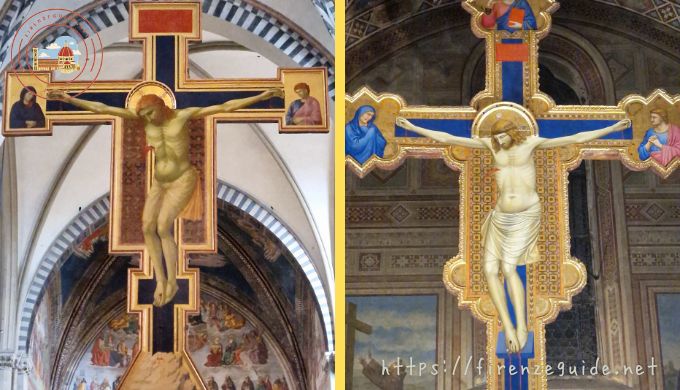

- フィレンツェ:サンタ・マリア・ノヴェッラ教会「十字架磔刑」、オンニッサンティ教会「十字架磔刑」、サンタ・クローチェ教会「バルディ礼拝堂」と「ペルッツィ礼拝堂」、バルジェッロ国立博物館「礼拝堂」、ホーン美術館「聖ステファノ」ほか

- パドヴァ:スクロヴェーニ礼拝堂

- アッシジ:サンフランチェスコ教会

サンタ・クローチェ聖堂

サンタ・クローチェ聖堂

今回、ご紹介した作品『荘厳の聖母』が見られるのはこちらです。

ウフィツィ美術館

ウフィツィ美術館