オンニッサンティ教会は、メインの観光コースから少し外れる小さな教会。

でも実は、小さなファサードからは予想外の美術作品の名品が収められていたり、超有名人が関係していたり。

知る人ぞ知る、小さな教会なので、観光客もそれほどたくさんは訪れません。

ちょっと落ち着いてカトリックの世界を感じてみたい、そんなときにピッタリの場所です。

また、そうでないときも大きな声で話したり走ったりするのはNG。

目次

オンニッサンティ教会の歴史

教会の起源は1251年。

北方からやってきたウミリアーティ修道会が、当時はまだ街を取り囲む城壁の外側だったこの地にやってきて拠点を構えました。

彼らは毛織物業を主な仕事としていて、その品質の良さからフランスなどにも輸出していたんだ!

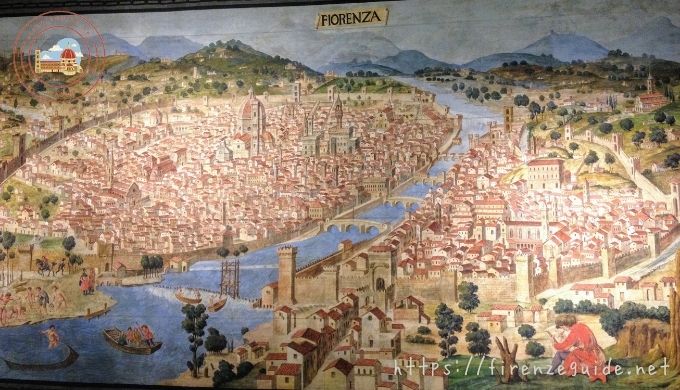

その仕事をするのにアルノ川に面したこの場所は、水車を動かすのに都合が良かったのです。

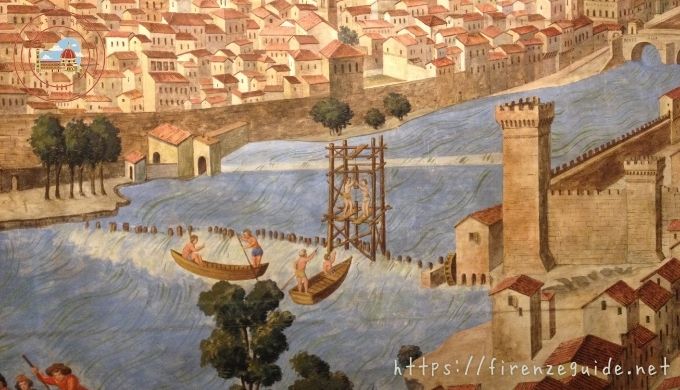

当時はアルノ川とムニョーネ川の分岐点が近く、また「サルデーニャ」と呼ばれた川に浮かぶ小さな島があり、それらがちょうどいい水流を生み出していたのでした。

この地図はそれよりもう少し後の時代に描かれたものですが、左下のあたりにその島が描かれているのが見えます。

そんな感じで熱心に仕事をした修道士たちのおかげで、教会は次第に裕福になり、ジョットなど当時の人気芸術家の作品を多く置くようになりました。

1400年代の教会はまさに絶頂期。ボッティチェリやギルランダイオなど、人気芸術家たちが活躍し、たくさんの作品を残しています。

しかし1500年代に入ると、だんだんとウミリアーティ修道会は衰退し始めます。

理由は彼らの生業だった毛織物ではなく、絹織物の需要が増えていったこと、それに彼ら自身の堕落など。

時のトスカーナ大公コジモ1世は、彼らを教会から追い出して別の教会に行かせ、ここにはフランチェスコ会の一派を連れてきました。

同時に対抗宗教改革の流れから教会内部の変革にも着手。

お気に入りの宮廷芸術家、ヴァザーリに命じて内部を改装させました。

16世紀の偉大な美術史家、ジョルジョ・ヴァザーリ。トスカーナ大公も絶大な信頼を置いた『総合芸術家』の人生とは?

16世紀の偉大な美術史家、ジョルジョ・ヴァザーリ。トスカーナ大公も絶大な信頼を置いた『総合芸術家』の人生とは?

1637年、美しい正面のバロック様式のファサードが作られます。作者はマッテオ・ニジェッティ。この時代のフィレンツェの建築界の第一人者でした。

ファサードは1872年に修復され、その時にお金を出したフィレンツェ市の紋章が上の方につけられ、いまでも誇らしげに輝いています。

オンニッサンティ教会にまつわる美術作品

ジョットの作品

1310年頃には、現在ウフィツィ美術館に展示されている「荘厳の聖母(マエスタ)」を主祭壇に飾っていたんですよ。この作品はフィレンツェでやがて花開くルネサンス芸術を語るのに欠かせない、とても大事な作品なんです。

ジョットの『荘厳の聖母』これなくしてルネサンスは語れない、大事な作品!

ジョットの『荘厳の聖母』これなくしてルネサンスは語れない、大事な作品!

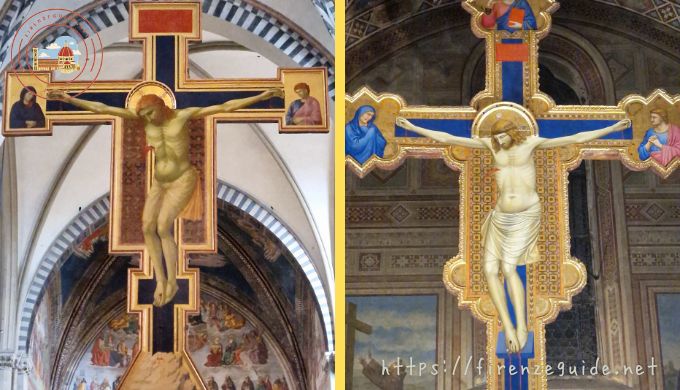

この他にも、教会内にはジョットの作品があります。

現在も見られる「十字架磔刑」です。

ジョットはこれよりも20年ほど前に描いた同じテーマの作品をサンタ・マリア・ノヴェッラ聖堂に残していますが、それと比べると人物の感情的な表現が非常に豊かになり、その技術が成熟していることがうかがえます。イエス自体も、作者が年をとったのに合わせて(?)サンタ・マリア・ノヴェッラ聖堂の作品が若く、オンニッサンティ教会の作品は少し大人びた顔からだつきになっているのも面白いところ。

また、恐らく注文主が非常に裕福だったのでしょう、このオンニッサンティ教会のものの方がかなり装飾が豪華になっています。周りや、中心部分に金色がふんだんに使われています。

サンタ・マリア・ノヴェッラ聖堂

サンタ・マリア・ノヴェッラ聖堂

ルネサンス時代の画家の競演-ボッティチェッリとギルランダイオ

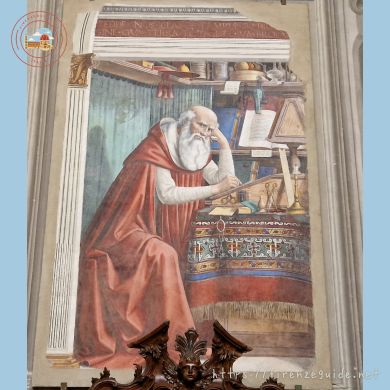

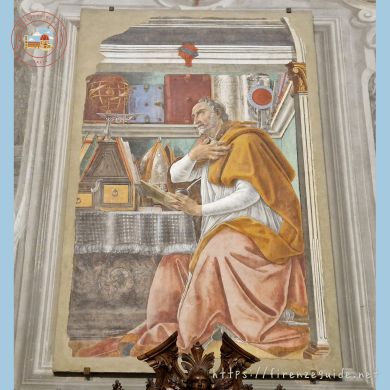

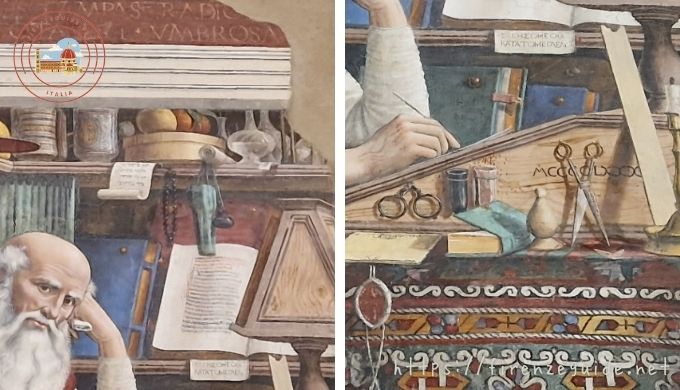

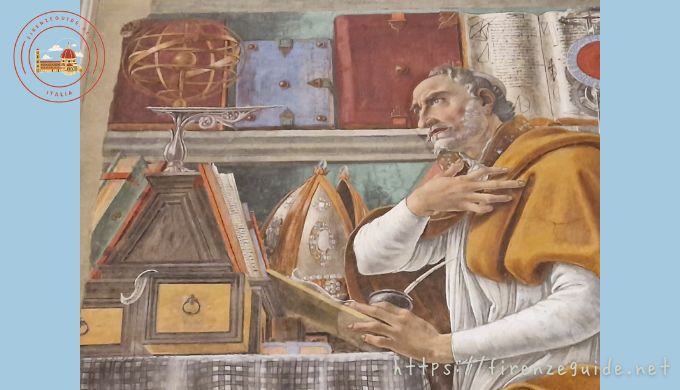

このボッティチェリとギルランダイオの二つの作品は、現在は描かれた聖人同士で対話をするかのように向かい合わせに置かれていますが、もともとは教会内の別の場所にあったと考えられています。

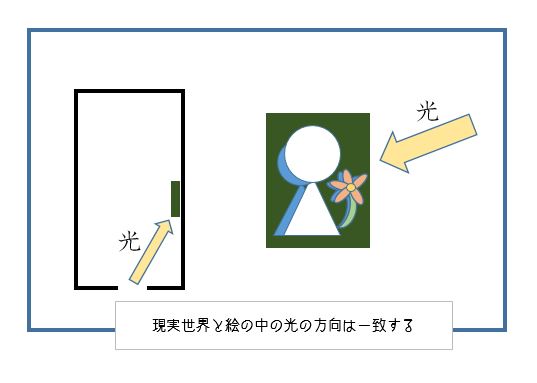

というのも、このような表現は現実世界と一致させられ、光と影の表現は教会の入り口との位置関係を表すことが多いのです。

例えば絵が教会に入って正面を見た時に右手の壁にかかっているなら、絵の中の世界も右方向から光が来ている感じ。

特にギルランダイオの作品は、はっきりと光の方向が向かって右手側からで表現されています。そうすると、現在の配置では正面祭壇向かって左手に置かれているので、光の方向が逆になるので、ちょっと変なんです。

しかし、詳細な資料が残されている時代ではないので、色々な仮説が立てられてはいますが未だにはっきりとしたことはわかりません。

ギルランダイオは当時、非常に人気のあった芸術家で、ミケランジェロも若い頃は彼の工房で修行していたんだ!!

ギルランダイオは、とても緻密な表現の作風が特徴で、特にこの作品においては机にかけられたクロスの細やかな装飾や、台の脇に置かれたハサミやメガネなどの小物とその影の表現、また上部の棚の上に並べられた水差しや本など、まるで写真に写し取ったかのような正確で緻密な表現は感心するばかり。

それに対して、ボッティチェッリの作品はそういった表現よりも人物の顔の表情が非常に生き生きとしていて、神から啓示を受ける聖人の表情が見る者を引き付けます。

ボッティチェッリってあの有名な「春(プリマヴェーラ)」とか「ヴィーナスの誕生」の作者だよね

サンドロ・ボッティチェリ物語。人物像と代表作品は?

サンドロ・ボッティチェリ物語。人物像と代表作品は?

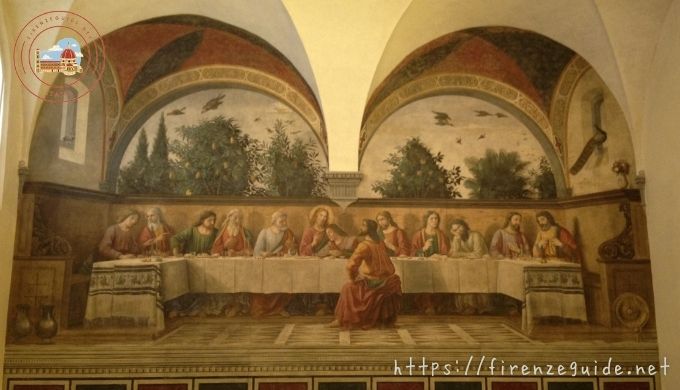

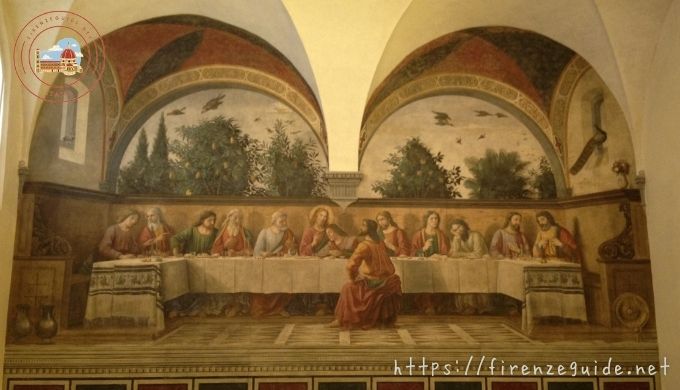

ギルランダイオ作『最後の晩餐』

教会付属の建物(教会横の別入り口から入る場所)にギルランダイオ作の『最後の晩餐』があります。

『最後の晩餐』ってレオナルド・ダ・ヴィンチじゃないの?あのミラノにある…

そうなんです。実は「最後の晩餐」って作品はいっぱいあるんですよ。

これは新約聖書のエピソードに基づく場面を表すものでとても人気のあるテーマでもあるので、たくさんの画家が色々な時代にそれぞれの表現で描いています。

エピソードの内容はこんな感じ。

夕食のときであった。既に悪魔は、イスカリオテのシモンの子ユダに、イエスを裏切る考えを抱かせていた。

(中略)

イエスはこう話し終えると、心を騒がせ、断言された。「はっきり言っておく。あなたがたのうちの一人がわたしを裏切ろうとしている。」

弟子たちは、だれについて言っておられるのか察しかねて、顔を見合せた。

イエスのすぐ隣には、弟子たちの一人で、イエスの愛しておられた者が食事の席に着いていた。

シモン・ペトロはこの弟子に、だれについて言っておられるのかと尋ねるように合図した。

その弟子が、イエスの胸もとに寄りかかったまま、「主よ、それはだれのことですか」と言うと、イエスは、「わたしがパン切れを浸して与えるのがその人だ」と答えられた。それから、パン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダにお与えになった。

日本聖書協会「新約聖書」ヨハネによる福音書13:2, 21-26

ここから、場面に登場する人物はイエス+十二使徒で13人が食卓についている様子が描かれます。

時代や作者によってその表現は様々で、テーブルは横長だったたり、円卓だったり。横長の場合も、全員が横一列に座っていたり、裏切者のユダだけが別で描かれたり。

このギルランダイオの作品では、はっきりとわかるよう、ユダだけは手前に描かれています。

「最後の晩餐」でわかりやすい登場人物は、たいてい4名。

たいてい中心に描かれるイエス、そのそばに眠るように描かれるヨハネ(「イエスの愛しておられた弟子」)、独立して描かれるまたは違う方を見ていたりするユダ、そして年老いた姿で怒りをあらわにする一番弟子のピエトロ(この絵ではイエスのすぐ左横)。

テーブルに着いている他の弟子たちは、誰のことを言っているのかと話し合っています。

フィレンツェで見られる「最後の晩餐」シリーズ。イエスやユダの見分け方は?

フィレンツェで見られる「最後の晩餐」シリーズ。イエスやユダの見分け方は?

建物内には、この作品の「シノピエ(sinopie)」があります。

これはいわば作品の下書き部分。フレスコ画は描くときに、壁にこのように赤い下書きをして、その上に漆喰をぬってそこに色付きの顔料をしみこませていく、という順序で仕上げます。

ちなみに、この建物はかつて修道士たちが食事をするための場所でした(チェナーコロ/cenacolo)。だから、このテーマが選ばれているんですね。

ギルランダイオの『最後の晩餐』(オンニッサンティ教会)

ギルランダイオの『最後の晩餐』(オンニッサンティ教会)

教会ゆかりの有名人

サンドロ・ボッティチェリ

フィレンツェの至宝「春(プリマヴェーラ)」「ヴィーナスの誕生」などの作者。

この近くに生まれ、生涯をほぼこの近辺で過ごしました。

サンドロ・ボッティチェリ物語。人物像と代表作品は?

サンドロ・ボッティチェリ物語。人物像と代表作品は?

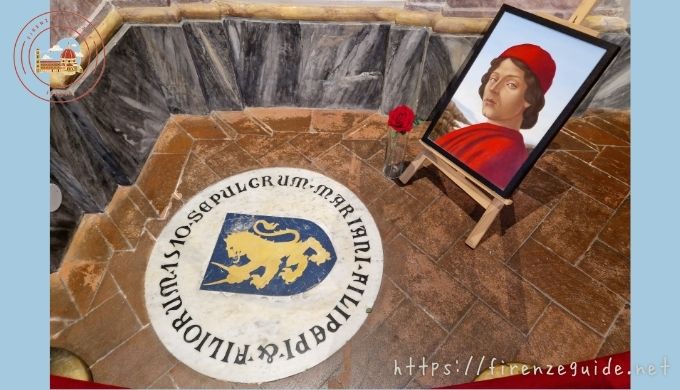

そして亡くなった後も、この教会内に葬られます。

主祭壇に向かって右手の奥に進み、そのつきあたり右にある礼拝堂の一角にひっそりと眠る、ボッティチェッリ。

お墓には「1510年マリアーニ・フィリペーピとその息子が葬られた」とだけ書かれていて、彼の本名が”アレッサンドロ・ディ・マリアーノ・ディ・フィリペーピ“であることを知らなければ、ここにそんなに偉大な芸術家が眠っているとは気づかないでしょう。

ヴェスプッチ家

ヴェスプッチ家はフィレンツェの由緒正しい裕福な一族。

歴史上有名人が2名います。

一人目は、シモネッタ・ヴェスプッチ(Simonetta Vespucci / 1453-1476)。

彼女はリグーリアの出身で若い頃にヴェスプッチ家のマルコに嫁いできました。それは1469年のこと。その美しさは評判となり、フィレンツェ一の美人と謳われました。

フィレンツェ内外の芸術家たちはこぞって彼女をモデルに美術作品を表し、他ならぬボッティチェッリもその一人でした。

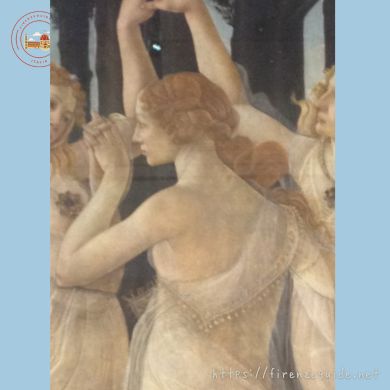

ボッティチェッリは彼女自身の肖像画もたくさん描きましたし、あの『ヴィーナスの誕生』の主役ヴィーナスはシモネッタをモデルに描いたと伝えられています。

ウフィツィ美術館でボッティチェリ作「ヴィーナスの誕生」に心酔する!

ウフィツィ美術館でボッティチェリ作「ヴィーナスの誕生」に心酔する!

シモネッタは人妻ではありましたが、時の実力者、ロレンツォ・イル・マニフィコ・デ・メディチの弟ジュリアーノに愛され、美男美女として評判のカップル(?)でした。なんとも自由な雰囲気ですね!時代のせいか、それともイタリアだからか…

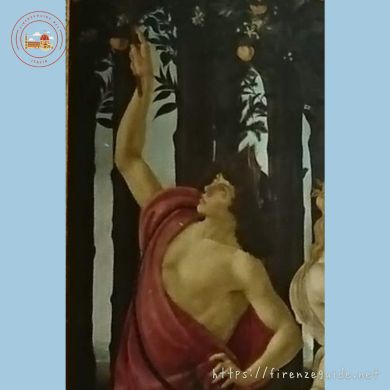

ボッティチェッリの作品、「春(プリマヴェーラ)」には、このカップルをモデルに描かれた男女が登場します。

絵の詳しい解説はこちらの記事をどうぞ!

サンドロ・ボッティチェリ作「春(プリマヴェーラ)」まさに春の喜びが溢れた幸せいっぱいの名画!

サンドロ・ボッティチェリ作「春(プリマヴェーラ)」まさに春の喜びが溢れた幸せいっぱいの名画!

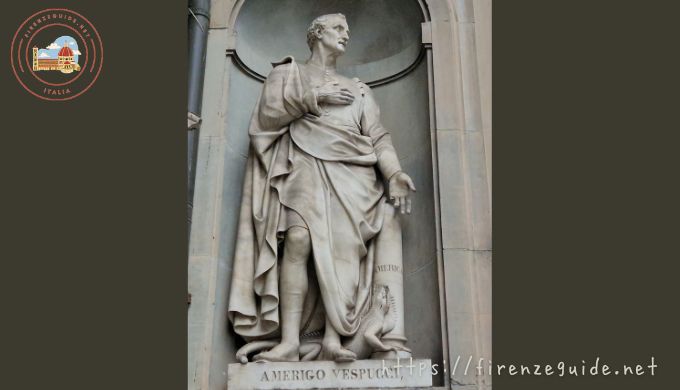

そしてもう一人のヴェスプッチ家出身の有名人は、アメリゴ・ヴェスプッチ(Amerigo Vespucci / 1454-1512)。

シモネッタの夫マルコとは遠縁にあたる、フィレンツェ出身の航海士で、アメリカ大陸にその名を与えた人物です。

アメリカ大陸発見したのってコロンブスじゃなかったっけ…?

その通り、アメリカ大陸を発見したのはコロンブス(1492年)。

ですがコロンブスは自分が到達したのはインド(=アジア)だと思っており、それが「新大陸である」ということに気づいたのがアメリゴ・ヴェスプッチというわけです。

それまでのヨーロッパ世界にはもう一つ大陸があるという概念がなかったんですね。

それで、この新しい大陸には彼の名前をとってアメリカと名づけられました。彼がそこに到達したのは1502年11月1日のこと。

教会内にはアメリゴ・ヴェスプッチのおじいさんのお墓があります。

同じアメリゴ・ヴェスプッチという名前なので彼のものかと思ったら違いました(墓碑に亡くなった年1471年と記されています)。本人はスペインのセビリアという町で亡くなり、後にフィレンツェに体は戻ってきたようで、お墓は同じオンニッサンティ教会内にあるとされていますが、通常見ることはできません。

オンニッサンティ教会

オンニッサンティ教会