フィレンツェの絶景スポット『ジョットの鐘楼』。

上る時間がない…でも諦めないで!

下から見上げて眺めるだけでも、楽しめるエピソードが色々あります。

観光の時間が足りないときは、威風堂々としたその姿を眺めながら、最初の設計者ジョットから現代に至るまでの歴史・噂話・裏話を楽しんでみてください。

目次

鐘楼に上れなくても楽しめるエピソード7連発!

『ジョットの鐘楼』は1334年建設開始、1359年完成。

フィレンツェのドゥオモ(サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂)の付属施設で時を告げる鐘をつるすための建物です。

鐘楼の基本プロフィールや建設の歴史について詳しくはこちらの記事をどうぞ!

花の都フィレンツェを見渡す『ジョットの鐘楼』に上ってみよう!【アクセス、営業時間、チケット、所要時間】

花の都フィレンツェを見渡す『ジョットの鐘楼』に上ってみよう!【アクセス、営業時間、チケット、所要時間】

さて、それでは時間がなくて上るのを諦めた…!そんなあなたに、せめて下からでも楽しんでいただけるような裏話をお伝えします♪

1.作者はジョット…じゃない!?

『ジョットの鐘楼』っていうからにはジョットさんが作ったんでしょ?

はい、そうです。と言いたいところなんですが、一部正しくて全部正しくはないんです。

ジョットは確かにこの鐘楼の建設に参加しました。

ですが設計そのものは実はアルノルフォ・ディ・カンビオの構想。彼がフィレンツェのシンボル、ドゥオモ(サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂)の設計をしたときに、付属の建物と共に構想したものがオリジナルです。

じゃあ、ジョットさんは何をしたの?

ジョットが携わったのは実はこの部分!

1334年に工事長に任命されたジョットはアルノルフォの構想を基に、外壁レリーフの装飾などを計画し、着工。

しかしその3年後に彼は世を去り、以後は協力者だったアンドレア・ピサーノ、そして弟子のフランチェスコ・タレンティへと工事は引き継がれました。

実は携わった部分でいうと一番面積が小さいにも関わらず、その名が付けられたというのは、やはり彼の存在はフィレンツェの街にとってとても大きなものだったからなんでしょうね!

ウフィツィ美術館外壁にあるジョットの肖像は、手に鐘楼の設計図を持っています。

2.本当はもっと高かったかもしれない…?

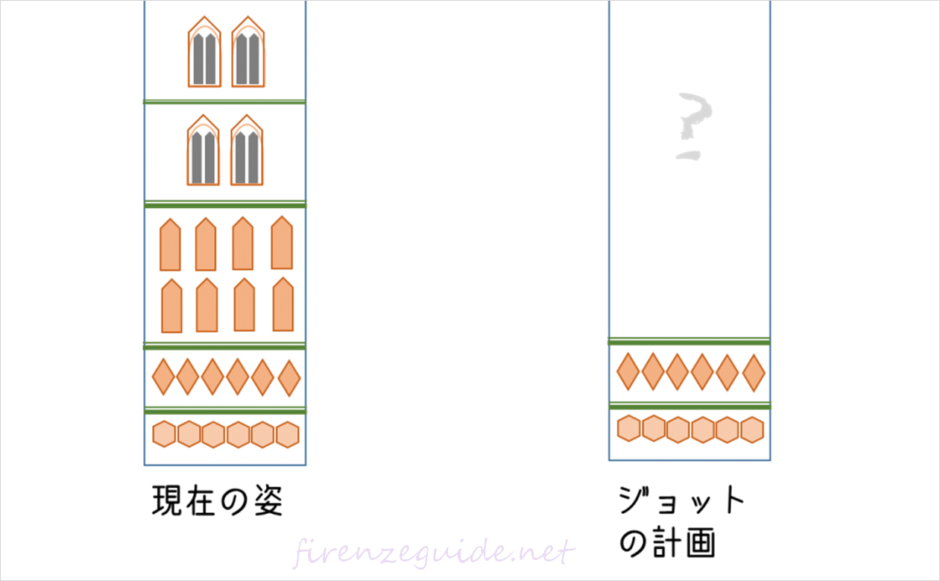

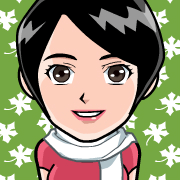

1334年にこの仕事に携わったジョットは、アルノルフォの構想から完成予想図を仕上げます。

実はその時の形は、こんなイメージだったよう。

てっぺんは現在の形よりもっと大きい、ピラミッド型になる予定だったようで、その高さは30m。

もしこれが実現していたら全体の高さは110mぐらいになって、フィレンツェ第2位、いやもしかしたら第1位の高さになっていたかも!?

ちなみにフィレンツェの建造物の高さは公式発表で

- ドゥオモのクーポラ(114m)

- アルノルフォの塔(ヴェッキオ宮殿)(95m)

- ジョットの鐘楼(84.7m)

3.ピサの教訓を生かして…

この『ジョットの鐘楼』は14世紀の建物。

実はトスカーナでもう一つ有名な建物、『ピサの斜塔』は1173年に着工し完成はその200年以上後のこと。

1173-1372

傾きの有名なあの建物ですが、もともとが砂岩質の柔らかい土壌で、しかも基礎部分をしっかり工事していなかったため、建て始めたばかりの1178年には既に塔が傾き始めていたのです。

しかも、時代はロマネスク様式の建築が主流。

ロマネスク様式の特徴はがっしり・どっしりといったイメージ。

地元産の大理石を使った連続するアーチのデザインが美しい…のはいいんですが、やはり大理石は重い!!

第二工期(1272年-1278年)・第三工期(1360年-1372年)と傾斜を修正しつつ建築は続けられたものの、やはり完全に是正することはできず、当初の予定よりも低い55.86mで完成となりました。

ということで、フィレンツェの鐘楼の建設においてはこのピサの教訓を生かすことに。

同じく大理石を使うため、その重みに耐えられるよう下層部分はどっしりと、上層部は開放的な窓を設けて重みを軽減する設計にしたのでした。

ちなみにピサの斜塔も本来は鐘楼なんだけど、実際に鐘を鳴らすともっと傾斜する危険性があるので現在はスピーカーで音が流れる仕組みなのよ

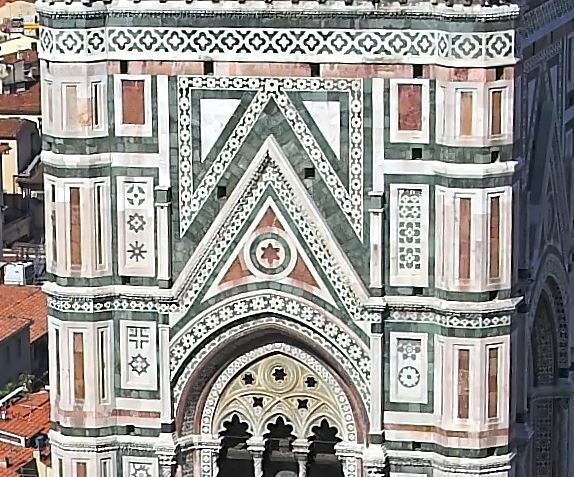

4.装飾をリサイクル!?

下からだと少しわかりにくいんですが、望遠レンズなどを使うと見えるかもしれません。

『ジョットの鐘楼』のこの最上部の装飾…実はリサイクル!!

リサイクル??何を再利用したの?

それは…

ドゥオモが完成する前は、フィレンツェで宗教的に最も大切だった建物のサン・ジョヴァンニ洗礼堂。

こちらの装飾をする際に作成したものと思われる、白と緑の大理石を使ったレリーフがはめ込まれています。

ほんとだ…!よく似てるけど、線対称に配置されてる洗礼堂に比べて鐘楼の方は装飾に統一性がないあたり、ちょっと間に合わせ感があるね(笑)

とはいえ、せっかく作ったものをちゃんと使うエコの精神は素晴らしい。

5.現在も大活躍中の鐘

ピサの斜塔の鐘は鳴らすと危ないので、現在は実際には使われていませんが、こちら『ジョットの鐘楼』の鐘は現役!!

現在も、大小・新旧12種類の鐘が時を告げるために忙しく働いています。

その規模から、他の教会の鐘の音とは全く違う荘厳な響き。大きなドゥオモ広場を満たす神聖な鐘の音に耳を傾けてみてください。

ちなみに鐘楼の最初の休憩ポイントにはかつて使われていた鐘が展示されています。

6.かつては鐘楼の入り口は別の場所にあった

現在、『ジョットの鐘楼』の入り口は東側の扉になっていますが、実は完成当初はここではありませんでした。

なんと、鐘楼単体の入り口はなかったんです。

えっ…??それじゃあ、どこから出入りしていたの…?

さぁ、どうしていたのでしょう。ちょっと考えてみてください!

・

・

・

・

・

考えてみました?

正解は、こちら!!

えっと、ここは…

ここはドゥオモ本体と鐘楼の間。

実は完成当初はこの二つの建物はつながっていたんです。

この時代は鐘楼は観光客が上るためのものではなく、あくまでも時を告げる鐘を鳴らすための建物。

ということで、一般人が出入りする必要はなかったんですね。

だから教会関係者だけが教会側から渡り廊下を渡って入れるようになっていたんです。

現在のように東側に扉が作られたのは15世紀のこと。鐘楼の完成から約80年後です。

このとき最下層の六角形のレリーフのうち2枚は北側に移動され、北側には残り5枚が追加されました。

だからここの部分だけ作者が違うのです!

7.周囲を飾るレリーフに隠された意味

『ジョットの鐘楼』は全体が見事な大理石細工でできています。

使われている大理石は、ドゥオモと同じくカッラーラ産の白大理石、プラート産の緑の大理石、シエナ産のピンクの大理石よ

▶詳しくはこちらの記事をどうぞ!

フィレンツェ人の誇り、美しきドゥオモのファサード。壮大な歴史と意味を徹底解説!

フィレンツェ人の誇り、美しきドゥオモのファサード。壮大な歴史と意味を徹底解説!

さて、下層部分には様々な装飾が施されています。

一番下には六角形のレリーフ。テーマは 旧約聖書やギリシア神話など。

その上にはひし形のレリーフ。ここのテーマは惑星やカトリックの「徳」の擬人像など。

そしてさらにその上には、旧約聖書に登場する預言者やイスラエルの王、巫女などの人物像が置かれています。

こんな感じで、全4面合計で六角形のレリーフ54枚、ひし形のレリーフ56枚、彫刻16体の装飾。

ひとつひとつ意味を考えながら見ていくのはなかなか大変なので(北面はドゥオモとの間で見えません)、興味のあるもの、面白そうなものを見つけてみると楽しめます。

例えば…

それから、一部のレリーフは上下で共通する世界観を表していたりもします。

ここの部分は医学により、「病が治癒しますように」「長生きできますように」という願いが込められていたり

こちらは航海士たちにとって最も大切な天文学、その恩恵にあずかり正しく旅ができますようにという願いですね。

レリーフの大半の作者は、『ジョットの鐘楼』二代目工事長のアンドレア・ピサーノ(Andrea Pisano / 1290-1348)とその工房。

後に追加された北側の5枚だけが、ルカ・デッラ・ロッビア(Luca della Robbia / 1399?-1482)の作品です。

これらの全作品のオリジナルが目の前で鑑賞できる、ドゥオモ付属博物館も面白いですよ。