芸術の都フィレンツェには星の数ほど絵画や彫刻などがあります。

その大多数を占めるテーマが、キリスト教の教えやイエスの生涯に関わるもの。

イエスが十字架につけられた後、その体を地上におろし人々が嘆き悲しむ様子を描いた「十字架降下」のテーマも多くの芸術家たちが表現してきました。

その中でも、16世紀フィレンツェで活躍した画家、ポントルモの風変りな作品をご紹介します。

目次

「十字架降下」の場面

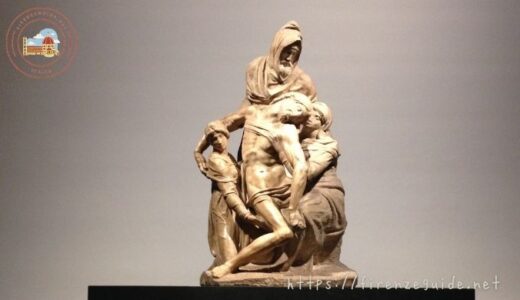

聖書の中で、イエスが十字架につけられて地上に降ろされるまでの場面を描いたものはこちら。

…しかし、イエスは大声を出して息を引き取られた。

日本聖書協会「新約聖書」マルコによる福音書16:37,40-41

…(中略)…また、婦人たちも遠くから見守っていた。その中には、マグダラのマリア、小ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメがいた。

この婦人たちは、イエスがガリラヤにおられたとき、イエスに従って来て世話をしていた人々である。なおそのほかにも、イエスと共にエルサレムへ上ってきた婦人たちが大勢いた。

…イエスの弟子でありながら、ユダヤ人たちを恐れて、そのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフが、イエスの遺体を取り降ろしたいと、ピラトに願い出た。ピラトが許したので、ヨセフは行って遺体を取り降ろした。

日本聖書協会「新約聖書」ヨハネによる福音書20:38-40

そこへ、かつてある夜、イエスのもとに来たことのあるニコデモも、没薬と沈香を混ぜた物を百リトラばかり持ってきた。

彼らはイエスの遺体を受け取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従い、香料を添えて亜麻布で包んだ。

このように、イエスが十字架につけられ息を引き取った後、そばにいたのは何人かの婦人たちと、弟子ヨセフとニコデモです。

このことから「十字架降下」の場面は、これらの人々が描かれることが多いのです。

ヤコポ・ダ・ポントルモという画家

ヤコポ・カルッチ(Jacopo Carucci)、通称ポントルモ。

フィレンツェから西に35kmほど行ったエンポリという街のポントルメ(Pontorme)という地区の出身で、そこからポントルモと呼ばれるようになりました。

彼のお父さんも画家をしていて、ミケランジェロの先生でもあったギルランダイオに弟子入りしていたみたいよ

しかしポントルモは5歳でお父さんを、10歳でお母さんを亡くし、孤児となってしまいました。

そんな生い立ちが関係あったせいかはわかりませんが、とにかく気難しい性格で、人の好き嫌いが激しい。

また、日常の些細なことを日記に残すメモ魔。しかも書いていることが実に細かい!!

昨日は仔牛の肉を食べた

とか

ブロンズィーノが夕方来た

とか。

変わり者だったし、まぁこの時代の芸術家だからそんな感じでもやっていけてたんだろうけど…もし現代に生きていたら自宅に引きこもって、一日中Twitterででもつぶやいていたんじゃないかしらね

何しろ、作品制作中は2階の仕事場にはしごで上り、そしてそのはしごを外してしまうので他の人が誰も近づけないという徹底ぶり。

とにかく「孤独」で「憂鬱」と評される変わり者だったようです。

13歳頃でフィレンツェにやってきて画家修業を始めたようで、彼の師匠として最も有名なのはアンドレア・デル・サルト(Andrea del Sarto / 1486-1530)。

この人はあのヴァザーリをして「間違いを犯さない画家」と呼ばれるほど正確なデッサンと技術の持ち主でした。

16世紀の偉大な美術史家、ジョルジョ・ヴァザーリ。トスカーナ大公も絶大な信頼を置いた『総合芸術家』の人生とは?

16世紀の偉大な美術史家、ジョルジョ・ヴァザーリ。トスカーナ大公も絶大な信頼を置いた『総合芸術家』の人生とは?

彼の作品は構図といい、デッサンといい、実に正確なバランス!

一方、ポントルモの弟子(友人?)として有名なのは、メディチ家のコジモ1世の宮廷画家として活躍したアニョロ・ブロンズィーノ(Agnolo Bronzino / 1503-1572)。

正確な技法のアンドレア・デル・サルトと、精密な画風のブロンズィーノが直接の師弟関係ならまだわかる気もするんですが、その二人と作風があまりにも異なることからポントルモの風変りさが一層際立っています。

ブロンズィーノの代表作と人物像。高貴な女性を描かせたら右に出るものはいない!

ブロンズィーノの代表作と人物像。高貴な女性を描かせたら右に出るものはいない!

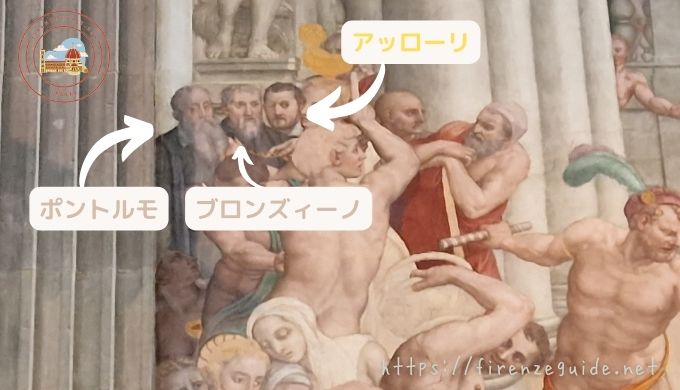

ブロンズィーノは、ポントルモと弟子アレッサンドロ・アッローリに囲まれた自身の肖像画をサン・ロレンツォ聖堂のフレスコ画の一部に描き残しています。

ポントルモが描く「十字架降下」

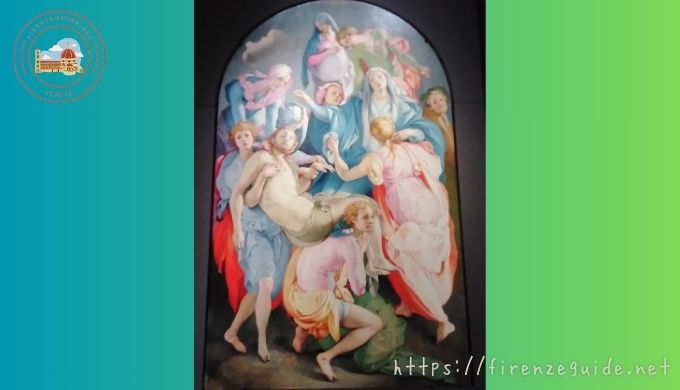

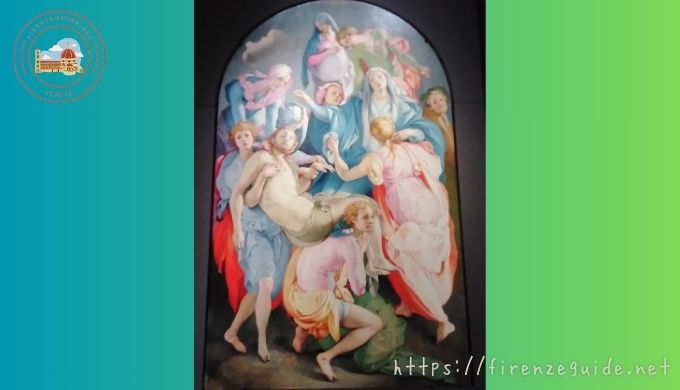

さて、こちらの作品はポントルモの代表作、「十字架降下」という作品です。

フィレンツェで最も古い教会のひとつ、サンタ・フェリチタ教会内のカッポーニ礼拝堂にあります。

この作品を描くときも、このスペースを木の板で囲ってしまい、外から作業風景を全く見せないようにしていたんだとか…

徹底してるねぇ…

さて、この絵の第一印象はどうですか?

なんか、…ちょっと不安な、心配な気持ちがムクムクと…ちょっと心細い感じ。。

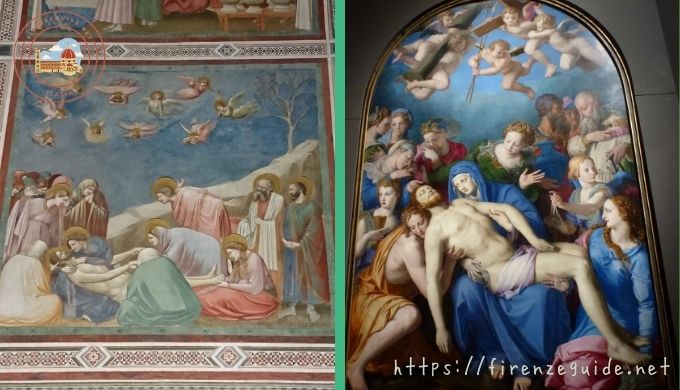

テーマが明るい題材ではないので、仕方がないといえばそうなんですが、しかし同じ題材の他の作品と比べると、やはり彼の性格同様、色々な点が風変りです。

「十字架降下」に描かれているもの

まず、タイトルは「十字架降下」なんですが、十字架がどこにも見当たりません。

なので、描かれている状況と人物から「十字架降下」であろうとされているのです。

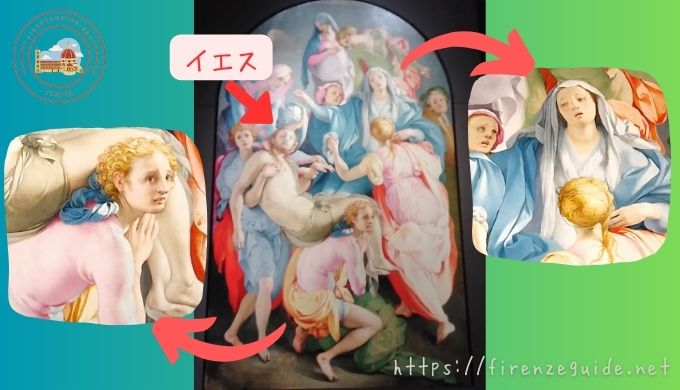

それに、パッと見た瞬間に一番に目に飛び込んでくるのは、恐らく、磔から降ろされたイエスではなく、その体を抱えてしゃがみこんでいる手前の人物(天使?)か、その右横のピンクの服の女性、またはその上にいる聖母マリア(青い服の女性)ではないでしょうか。

同じ題材を描いた他の作品と比べてみると、これほどイエスの姿が強調されていない作品はとても珍しく感じます。

また、イエスと聖母の位置関係も少し変わっています。

この題材を表現するときは、多くの場合、

- マリアは十字架から降ろされるイエスを、下から悲し気に見つめている

- イエスの体を抱きかかえて悲しみに暮れている

という、どちらかの様子が描かれます。

しかしこの作品ではどちらにもあてはまりません。

イエスは既に十字架から降ろされた後ではあるけれど、その後ろに立って今にも倒れそうなマリアを周りの人が支える構図を取っています。

この画面の中には11人の人がいますが、みんなひしめき合っていてそれぞれ見ている方向が違って、違う動きをしています。

これも、統一感がなくて多分なんとなく不安感を感じさせる一因なのでしょうか。

そして、全体的に色使いがパステルカラーではかなげな雰囲気。

それから、特に後方の人物がふわふわとまるで宙に浮いているかのようで、一体どこに足がついているかわかりません。

恐らく、これらの原因が総合されるとどことなく憂鬱な雰囲気を醸し出す結果になっているような。

ちなみにこの11人の登場人物のうち、特定の人と解釈されているのは約半分です。

右端の後ろにぽつんと一人いる男性は、ポントルモの自画像とされています。

ポントルモの作風の特徴

色使い:ミケランジェロの影響

やはりまずはその色使い。

このような色の使い方をイタリア語で「cangiantismo(カンジャンティズモ)」といい、玉虫色の意味を指すのよ

この特徴は、ミケランジェロが表現に使い出したの。彼以降のマニエリスムの画家たちはこういった表現を取り入れていったのよ

ミケランジェロの唯一の板絵「トンド・ドーニ(聖家族)」巨匠こだわりの逸品!

ミケランジェロの唯一の板絵「トンド・ドーニ(聖家族)」巨匠こだわりの逸品!

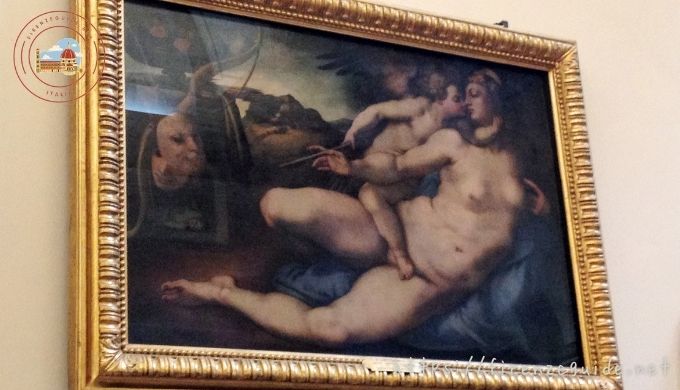

ちなみにポントルモはミケランジェロとは結構気が合ったようで、ミケランジェロが下絵を描き、ポントルモが仕上げた「ヴィーナスとアモレ」という作品がアカデミア美術館に残されています。

この作品はアカデミア美術館のダヴィデくんの手前左手にあるわよ~

無重力感:ボッティチェリの影響

そして、重力感の感じられない表現はボッティチェリから影響を受けているとされています。

彼の代表作「春(プリマヴェーラ)」などに多く登場する人物は、地面から数センチ浮いていると言われても納得してしまいそうなぐらい、軽やかに描かれています。

サンドロ・ボッティチェリ作「春(プリマヴェーラ)」まさに春の喜びが溢れた幸せいっぱいの名画!

サンドロ・ボッティチェリ作「春(プリマヴェーラ)」まさに春の喜びが溢れた幸せいっぱいの名画!

えぇっっ!?ボッティチェリの絵は、もっと幸せそうなイメージなのに…

確かにそうですね。

色合いはミケランジェロ、無重力感はボッティチェリから合わせるとこうなってしまうんですねぇ。

それぞれの技術をしっかり取り込んで、自分の作風を確立しているところは芸術家としてとても優れていると言えるわね

作品の所蔵はサンタ・フェリチタ教会

普段、ポントルモの作品「十字架降下」が見られるのは、フィレンツェで最も古い教会の一つ、サンタ・フェリチタ教会内のカッポーニ礼拝堂。

天井部分には弟子のブロンズィーノも手伝った4人の福音書記者、隣あう壁には同じポントルモ作の「受胎告知」があります。

ちょっと憂鬱な「十字架降下」同様、「受胎告知」も安定感の少ない、はかなげな雰囲気。

これも伝統にしたがった聖書を読んでいたり、編み物をしていたりする聖母マリアとは違ってまるで部屋に帰ろうと階段を登りかけていたところを天使に呼び止められた瞬間かのような、不思議な構図です。天使は完全に宙に浮いていますね!

教会自体も街中にあるのにひっそりとした雰囲気で、このミステリアスではかなげな雰囲気、ある意味ピッタリな気はします。

サンタ・フェリチタ教会

サンタ・フェリチタ教会