フィレンツェの中心にあるサン・ジョヴァンニ洗礼堂。

映画インフェルノのロケ地としても使われた、とても有名な観光地です。

トム・ハンクスとフェリシティ・ジョーンズも通り抜けた(ことになっている)、この洗礼堂の中で最も美しい扉は、通称「天国の門」と呼ばれます。

目次

東側の扉は、なぜ「天国の門」?

「天国の門」とは

サン・ジョヴァンニ洗礼堂は八角形をした11世紀の建物で、扉は3か所。

「天国の門」と呼ばれるのは、このうちドゥオモの真正面にある東側の扉です。

製作者はロレンツォ・ギベルティ、1425年から1452年まで、約30年近くかけて仕上げました。

シンプルな白と緑の大理石で構成される洗礼堂の中にひとつ、なんとも神々しい金色の扉!!

でもこれ、実はレプリカです。1966年にフィレンツェを襲ったアルノ川の大洪水は、この貴重な作品にも大きな爪痕を残し、オリジナルは修復作業へ。この場所には1990年に贈られたレプリカが設置されています。

このレプリカを寄贈したのが、実は日本人!!だからフィレンツェとしては日本人にとっても感謝しているんだ!OK?

その人物とは、銀座に店舗を構えていた(※)セレクトショップ『サンモトヤマ(SUN MOTOYAMA)』の創業者、茂登山長市郎氏(1921-2017)。グッチ、エルメス、ロエベなどヨーロッパ一流ブランドの数々を日本に紹介したファッション業界の先駆者。若い頃にヨーロッパブランド(特にグッチ)の洗練された世界に触れ、その経験あってこその自分である、としてフィレンツェの被害にかつての恩を返したいという思いでこのレプリカを寄贈したとのこと。

1990年6月3日、イタリア・フィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ教会の正面サン・ジョバンニ洗礼堂の東側扉、ロレンツォ・ギベルティ作のルネサンス時代の傑作「天国への扉」(ミケランジェロ命名)のレプリカを、博物館に収納されたオリジナルに代わって教会に寄贈した

Wikipedia: 「茂登山長市郎」https://ja.wikipedia.org/wiki/茂登山長市郎

※株式会社サンモトヤマは2020年11月20日に法人格が消滅。

現在、本物はドゥオモをはさんで反対側にある、ドゥオモ付属博物館に保存してあります。

なぜこの扉が「天国の門」?

この扉が「天国の門」と呼ばれる理由には、いくつか説があります。

- ヴァザーリ先生の記録による、ミケランジェロがそう呼んだという説。

- この場所がドゥオモの正面に位置し、洗礼を受けた人がこの扉から出ると、天国にもっとも近い神の家(=ドゥオモ)に入ることができるため。「天国への扉」のようなニュアンスですね。

- 昔々、この扉とドゥオモの間にも墓地があったため。

どの説もユニークですが、やはり実物を見るとその名前に納得せざるを得ません。

作者ギベルティと仲間たち

この扉の作者は、ロレンツォ・ギベルティ(Lorenzo Ghiberti / 1378-1455)といいます。

15世紀前半に活躍した芸術家で、主にオラフォ(彫金師)として活躍していました。

実は彼はこの作品に取り掛かる2年ほど前に北扉を完成させていました。

フィレンツェの洗礼堂、北扉に秘められた因縁の対決とは!?

フィレンツェの洗礼堂、北扉に秘められた因縁の対決とは!?

そして、前回の北扉の出来栄えに感激したフィレンツェ市民は、再びギベルティに扉の制作を依頼!

しかし…

前の扉は一番古い南扉の様式をまねて作ったけど、正直この形、もう流行遅れなんだよなぁ~

そこで彼は、大胆な変更にチャレンジします!

まず第一にパネルの数を変更。

他の2つの扉が28枚なのに対し、この扉だけは10枚のパネルで構成されています。

いまでも、洗礼堂の内側から見ると、もとの計画はもっとパネル数が多かったのがわかるぞ!

しかし、注文主から依頼された扉のテーマは「旧約聖書の物語」。

たった10枚では、表現できる場面が限られてしまいます。

どうしたもんか…

そこで彼は、彫刻家仲間のドナテッロに相談をもちかけました。

というわけで、なんかいいアイデアある?

簡単っすよ!1枚のパネルにいっぱい話を盛り込んだらいいじゃないっすか!

…???

遠近法を使うんすよ!僕、こないだやってみたんすけど、浅浮き彫りって方法を開発しまして。これを使って奥の方と手前の方で高さ変えて彫り出したら、別のシーンってわかるじゃないっすか

!!!!!!!!

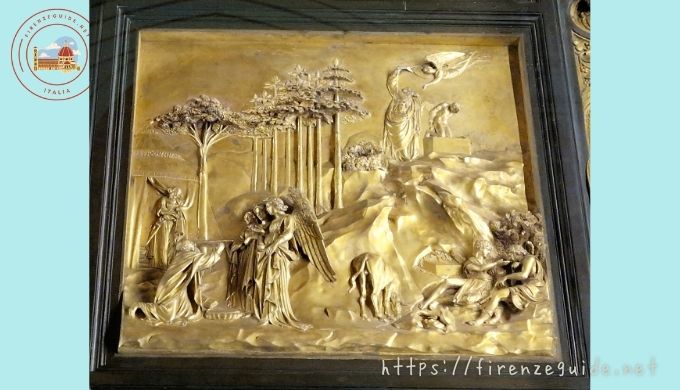

というわけで、仕上がったのがこんな感じ。

この場面は旧約聖書のうち、「創世記」を表しています。

①神がアダムを作り、②アダムの肋骨からイブを作り、③彼らはある日蛇にそそのかされて禁じられていた知恵の実を食べてしまい、④楽園から追い出されてしまう…

そんなシーンがこの90cm四方のパネルの中に、高さを変えて彫り込まれています。

こんな感じで、他のパネルも、1枚につき複数の場面が盛り込まれ、それぞれのストーリーが表されています。

↓こちらは、少年ダヴィデがゴリアテを倒すお話。

『ダヴィデとゴリアテ』あらすじを解説!勇敢な少年は巨人を倒し、英雄となった。

『ダヴィデとゴリアテ』あらすじを解説!勇敢な少年は巨人を倒し、英雄となった。

ドナテッロ、すげぇ。。マジ、天才…!

天国の門のアナザーストーリー

さて実は、「天国の門」にはアナザーストーリーがあります。

その前に、洗礼堂の扉の役割とそれぞれの扉のデザインのお話を簡単に。

洗礼堂の扉の役割と、デザインのお話

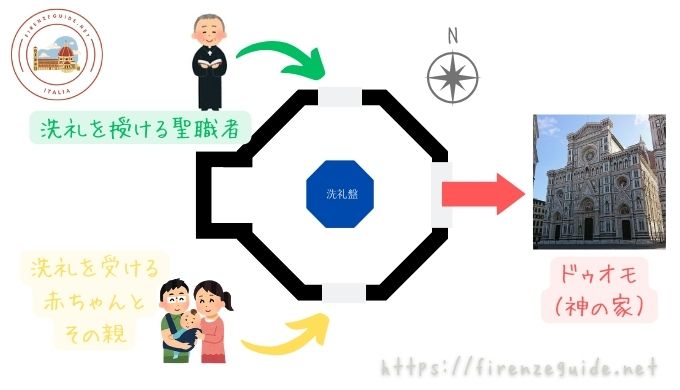

洗礼堂には北・東・南に3つの扉がありますが、それぞれに役割がありました。

北の扉は、洗礼を授ける聖職者が入るための扉。

南の扉は、洗礼を受ける赤ちゃんとその親が入るための扉。

そして洗礼を終えた赤ちゃんとその親は、東の扉から出ることになっていました。

そもそも「洗礼」とは、罪(原罪)を負って生まれてきた人間が、神の家である教会に入るための儀式なんだ!OK?

この辺りの詳しいお話はこちら!

フィレンツェのサン・ジョヴァンニ洗礼堂、見どころ全部お伝えします!

フィレンツェのサン・ジョヴァンニ洗礼堂、見どころ全部お伝えします!

さて、これらの扉の役割から考えると、ふさわしい扉のデザインの組み合わせはこうなります。

北の扉=旧約聖書の物語

東の扉=新約聖書の物語

南の扉=洗礼者ヨハネの物語

なぜなら、聖職者=イエスにつながるイエスの系譜の人々の世界、洗礼を受ける人=人間の世界の立場を象徴しているからです。

そして、洗礼を受けたあとに出ていくための扉は「イエスの物語(=新約聖書)」がふさわしいはず。

なぜなら、洗礼を受けたことによって、キリスト教徒として神の子イエスと同じ道を歩み始めたからさ!OK?

しかし、現実には

北の扉=新約聖書の物語

東の扉=旧約聖書の物語

南の扉=洗礼者ヨハネの物語

と入れ替わってしまっています。

どうして入れ替わってしまっているの?

実は、現在の北扉は完成当時は東側に置かれていました。この時点では、東すなわち洗礼後に出ていく扉だから、内容が新約聖書の物語で正しかったんですね。

ですが、最後の扉(=本来は北扉になるはずだった)が出来上がったとき、あまりの出来栄えの素晴らしさに感嘆したフィレンツェ市民たちは、最も栄誉ある東側に置くことにしたのです。

東側はドゥオモの真正面だから、一番価値が高い場所と考えられていたんだ!OK?

結果、扉の役割とテーマの内容にミスマッチが生じることになったのでした。

でもたしかに、他の2枚の扉と比べて圧倒的に出来がいいですから、洗礼堂がその役目を終えた今となっては、華やかなドゥオモの正面に置かれるのがいちばんバランスがいいですね。

そしてミケランジェロは習得した

その東扉のあまりの素晴らしさを一目見たミケランジェロは息を飲み、

なんと美しい…これこそ天国の門だ…

と称賛したそうです。

絵画よりも建築よりも、彫刻を最も崇高な芸術と考えた彼にとって、この息を飲むほどの美しさは惹きつけられずにはいられなかったのでしょう。

いずれ、このスタイルを作品の中に…!

そう考えたミケランジェロは、その計画を32歳のときに果たします。

その作品は、いまもウフィツィ美術館の「ミケランジェロの間」で世界中のファンを惹きつけている、「トンド・ドーニ」。

どこらへんが「天国の門」と一緒なの??

注目ポイントは、実は絵ではありません。

その秘密は周りだよ!絵の外側をゆっくり見てごらん!

おぉーっ!!!

この作品の素晴らしいところは、その絵の構成や出来栄えももちろんなんですが、額縁も注目ポイントなんです。

この額縁は絵に合わせて巨匠自らデザインし、贔屓のオラフォに彫らせたという気合の入った作品。

天国の門を見てインスピレーションを刺激されたミケランジェロ、特にこだわったのはココ。

一番上が聖家族を見下ろすキリスト、

真ん中の段の二人は預言者、

一番下の二人は巫女を表しています。

これは、ちょうどギベルティが「天国の門」で表現した、自刻像を含む同時代の芸術家の肖像をイメージして作られたとされています。

ミケランジェロの唯一の板絵「トンド・ドーニ(聖家族)」巨匠こだわりの逸品!

ミケランジェロの唯一の板絵「トンド・ドーニ(聖家族)」巨匠こだわりの逸品!

「天国の扉」オリジナルはドゥオモ付属博物館で!

天国の門(「天国の扉」とも呼ばれます)オリジナルはドゥオモ付属博物館で、かつてのファサード(ドゥオモの正面)を再現した空間に置かれています。

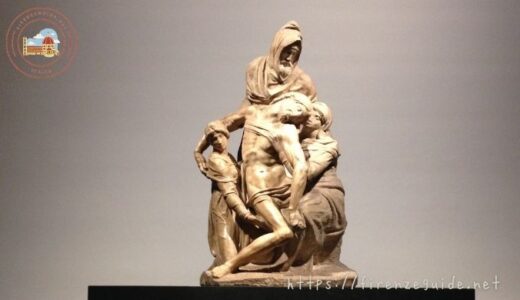

また、この他にも以前、ドゥオモや洗礼堂に置かれていた作品など、フィレンツェの至高の芸術品が多数楽しめます!

ドゥオモ、クーポラ、ジョットの鐘楼、サン・ジョヴァンニ洗礼堂、ドゥオモ付属博物館、サンタ・レパラータ教会遺構

ドゥオモ、クーポラ、ジョットの鐘楼、サン・ジョヴァンニ洗礼堂、ドゥオモ付属博物館、サンタ・レパラータ教会遺構