ついにやってきました憧れの芸術の都フィレンツェ!いっぱい美術楽しむぞ~

でも思った以上に美術館が多い…ガイドブック見てたらどれもこれも見たくて決められない…

フィレンツェ旅行あるあるですね!あと、ガイドブックではスペースの都合上、2,3行しか紹介文がなくてよくわからない、もありますね。

せっかくだからじっくりゆっくり観光したい、でも時間にも体力にも限界が…。

そんなあなたのために、絵画を特に楽しむための必見おすすめ観光スポットと代表劇な所蔵作品をご紹介します!

目次

ウフィツィ美術館・・・絵画ファンなら絶対外せない!

フィレンツェが芸術の都たるゆえんは、長らく街を治めたメディチ家のコレクションのおかげ。代々、目利きのメンバーぞろいで、世界でも比べるところが少ない美術品が集結・充実しています。

フィレンツェを芸術の都に育て上げたメディチ家。その足跡をたどる観光スポット5選

フィレンツェを芸術の都に育て上げたメディチ家。その足跡をたどる観光スポット5選

そんな彼らの一級品コレクションの中でも超・超有名作品が並ぶのがこちらのウフィツィ美術館。絵画ファンならここを訪れずに帰ることはできません。そして、一度だけではなく何度でも見たくなる魅力にあふれた作品が勢ぞろいしています。

以下に挙げるのは超有名作のごくごく一部。とても広い美術館なので、このリストの作品のみを回るだけでも所要時間は1時間半ぐらいは見ておいたほうがよさそうです。

本当は、ここに挙げたもののほかにもまだまだまだまだ…たくさんおすすめ作品があるんですが、キリがないので…笑

ウフィツィ美術館の代表作

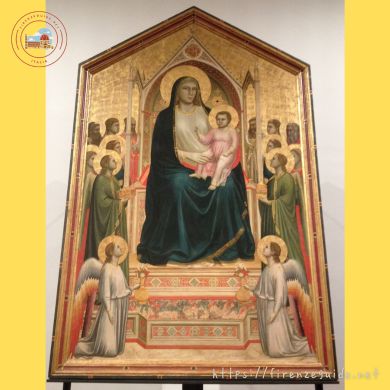

- ジョット・ディ・ボンドーネ『荘厳の聖母』

- サンドロ・ボッティチェリ『春(プリマヴェーラ)』

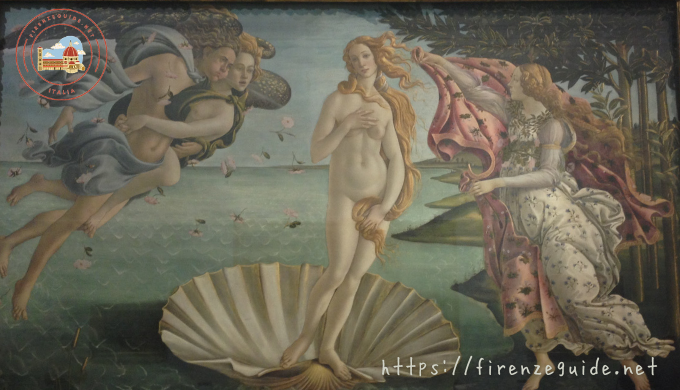

- サンドロ・ボッティチェリ『ヴィーナスの誕生』

- レオナルド・ダ・ヴィンチ『受胎告知』

- ミケランジェロ・ブォナロッティ『聖家族』

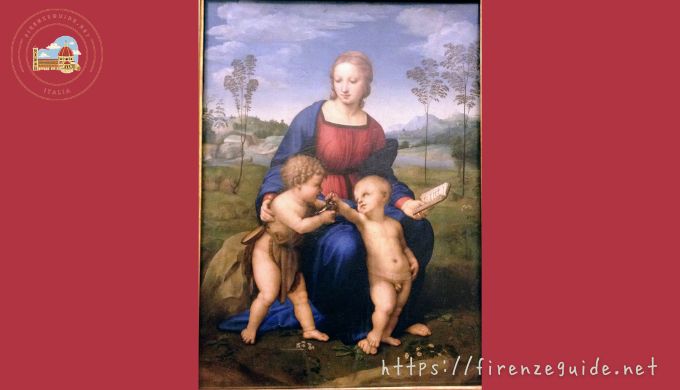

- ラファエロ・サンツィオ『ひわの聖母』

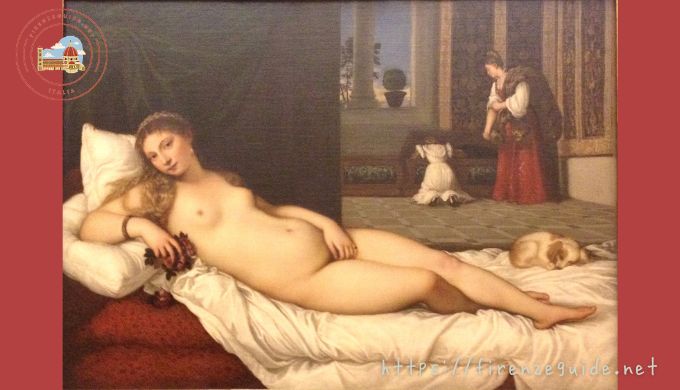

- ティツィアーノ・ヴェチェッリオ『ウルビーノのヴィーナス』

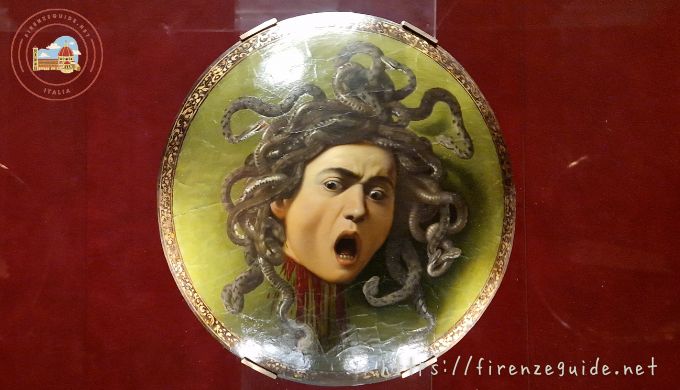

- カラヴァッジョ『メドゥーサ』

など

ジョット・ディ・ボンドーネ『荘厳の聖母』

プロト・ルネサンスを代表するジョットの作品。同じ部屋に、チマブーエとドゥッチョによる同じ題材の作品が並んでいて、ジョットの革新性を実感することができます。

作品の詳しい解説はこちら

ジョットの『荘厳の聖母』これなくしてルネサンスは語れない、大事な作品!

ジョットの『荘厳の聖母』これなくしてルネサンスは語れない、大事な作品!

サンドロ・ボッティチェリ『春(プリマヴェーラ)』

フィレンツェでも最も有名な作品のひとつ、ボッティチェリの『春(プリマヴェーラ)』。美しい木々や花々、登場人物の優雅さなど、画面から音楽が聞こえてきそうな華やかさ。絶対に現地で現物を、しかも至近距離で鑑賞したい作品の一つです。

作品の詳しい解説はこちら

サンドロ・ボッティチェリ作「春(プリマヴェーラ)」まさに春の喜びが溢れた幸せいっぱいの名画!

サンドロ・ボッティチェリ作「春(プリマヴェーラ)」まさに春の喜びが溢れた幸せいっぱいの名画!

サンドロ・ボッティチェリ『ヴィーナスの誕生』

こちらも同じく、フィレンツェで、いや世界で最も有名な作品の一つ、ボッティチェリによる『ヴィーナスの誕生』。先ほどの『春』と比べてやや淡い色使いのはかなげなヴィーナスの姿、まわりを取り囲む登場人物との物語も印象的です。

作品の詳しい解説はこちら

ウフィツィ美術館でボッティチェリ作「ヴィーナスの誕生」に心酔する!

ウフィツィ美術館でボッティチェリ作「ヴィーナスの誕生」に心酔する!

レオナルド・ダ・ヴィンチ『受胎告知』

レオナルド・ダ・ヴィンチは世界でも最も名前が知られている芸術家の一人でありながら、現存する完成した(とされる)絵画作品は実は全世界に20もありません。しかもその作品の多くがイタリア国外にあります。

こちらは、そんなレオナルドが若い頃、高い技術で描き出した、キリスト教世界における大事な瞬間『受胎告知』を切り取った美しい作品です。

正面のみならず、色々な角度、また至近距離で細部もしっかり鑑賞したい一品です。

ミケランジェロ・ブォナロッティ『聖家族(トンド・ドーニ)』

自らを「彫刻家」であると自負し、絵画作品はほとんど残していないミケランジェロ。実は現存する板絵作品はこれ一枚だけです。

人体の筋肉に高い関心を持っていたミケランジェロらしい描写の聖家族、そして同時代に発見された古代彫刻のデッサンなども取り入れた野心的な一枚。巨匠こだわりの豪華な額縁も見どころです。

作品の詳しい解説はこちら

ミケランジェロの唯一の板絵「トンド・ドーニ(聖家族)」巨匠こだわりの逸品!

ミケランジェロの唯一の板絵「トンド・ドーニ(聖家族)」巨匠こだわりの逸品!

ラファエロ・サンツィオ『ひわの聖母』

「聖母子の画家」と呼ばれるほど、たくさんの聖母子の作品を残したラファエロの、短いフィレンツェ滞在期間中の貴重な一枚。

大先輩二人、レオナルドから構図や色使いを、ミケランジェロからデッサンの正確さを学び自分のものにする高い技術がいかんなく発揮された作品です。

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ『ウルビーノのヴィーナス』

ヴェネツィア派を代表するティツィアーノによる、美しいヴィーナス。先ほどのボッティチェリの清らかなヴィーナスとはまた違った、官能的な姿で描かれています。

色遣いにこだわるヴェネツィア派らしく、細部にわたって細やかで豊かな表現がされています。

後世の画家が何人もこの構図をまねるほど、長きにわたってお手本として学ばれた絵の一つでした。

カラヴァッジョ(ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ)『メドゥーサ』

ミラノ近郊で生まれ、ローマで活躍し、放浪の人生を送ったカラヴァッジョ。実はあの巨匠ミケランジェロと同じ名を持つ、別の天才です。バロック絵画の代表的な作家で「光と影の画家」と評されるほど、明暗の対比がくっきりした作品の多い彼ですが、この作品は若い頃のみずみずしい色の表現力、そして鬼気迫るメドゥーサの表情との対比が見どころです。

開館時間と要注意日

ウフィツィ美術館は毎週月曜日と12月25日(クリスマス)が休館です。ここに行くなら、フィレンツェ滞在日をしっかり確認しましょう!

それから、休館日ではないけど要注意日が月の第一日曜日。この日は入場料が無料になり、予約ができません。ので、早朝から長蛇の列に並ばなければいけません。

第一日曜日以外にも無料開館日が年間数日あり、それらの日も要注意です。

詳しくはこちらの記事をどうぞ!

イタリア国立美術館の無料入場日2026年版!主な対象施設と無料日の確認方法はこちら。

イタリア国立美術館の無料入場日2026年版!主な対象施設と無料日の確認方法はこちら。

逆に、夜間延長開館の日もあります。こちらは逆に人が少なくてねらい目です。

基本的に込みやすいのは午前中(特に火曜日)で、昼食の時間帯や午後遅めの時間帯だと少し館内の人が少なくなる傾向があります。

ウフィツィ美術館

ウフィツィ美術館

ブランカッチ礼拝堂・・・ゴシックからルネサンスへ、重要な転換点の作品

ここは他の観光地から少し離れた、アルノ川の南側にあるカルミネ教会という教会の一部です。

入り口は教会とは別で、教会の正面に向かって右側に小さな入り口があります。

初期ルネサンスの三巨匠のうち絵画担当のマザッチョの代表作があることで有名。ルネサンスを語るなら、何はともあれこの作品は知っておかなければという有名な作品です。

それまでの優雅なゴシック時代の表現からより人間らしくリアルな表現に進化させたのが、このマザッチョという天才画家。彼が短い生涯の中で残した貴重な作品が見られるブランカッチ礼拝堂は、フィリッポ・リッピ、ボッティチェリ、ミケランジェロなど後世の芸術家がみんなそこで学んでいった、いわば画家の学校として機能しました。

また、制作を始めたマザッチョもマゾリーノも、諸事情により注文を仕上げず作品はそのまま放置された後、半世紀以上過ぎてフィリピーノ・リッピという三人目の画家が仕上げたという興味深い歴史もある場所です。

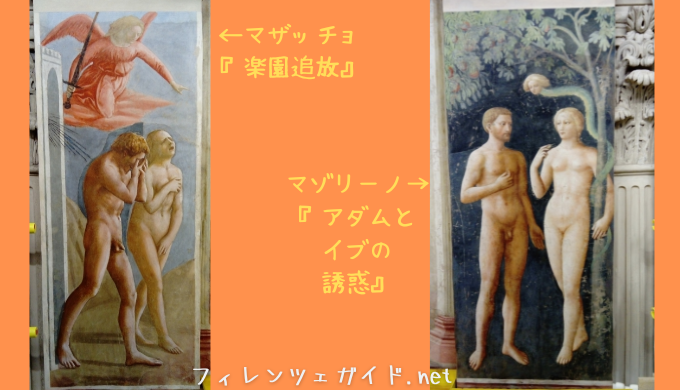

ブランカッチ礼拝堂の代表作

- マゾリーノ・ダ・パニカーレ『原罪』

- マザッチョ『楽園追放』

- フィリピーノ・リッピ『魔術師シモンとの論争と聖ペテロの十字架磔刑』

など

マゾリーノ・ダ・パニカーレ『原罪(アダムとイブの誘惑)』とマザッチョ『楽園追放』

礼拝堂の壁全体がすばらしいフレスコ画で装飾されていて、聖書の『創世記』や聖ペテロに関連する聖書のエピソードから題材が選ばれています。

まず最初に、マゾリーノによる『原罪』(右)。へびにそそのかされたイブが、禁じられていた知恵の実を取ってアダムにすすめ、二人はそれを口にするという旧約聖書の場面。

二人とも、非常に優雅で美しい繊細な線でその姿が描かれていて、これらはまさにゴシック様式の特徴。どこか現実離れした重力感のない表現です。

続いてマザッチョの『楽園追放』(左)。先ほどのマゾリーノ作品と打って変わって、非常に現実味溢れる表現に進化しています。

アダムやイブの悲痛な表情、天国の門から二人を追い出す天使のしぐさと厳しい表情、そして二人の身体つきの立体感や影の方向など、現実世界と非常に近いものを感じます。

二人の身体の表現は、ほぼ等身大の人間サイズです。

フィリピーノ・リッピ『魔術師シモンとの論争と聖ペテロの十字架磔刑』

ブランカッチ礼拝堂は、当初装飾の注文を受けたマゾリーノとマザッチョが、いずれもフィレンツェを離れたまま作品を仕上げることがなかったため、また注文主であるフェリーチェ・ブランカッチの失脚などがあり、長らく未完成のまま放置されていました。

約50年後の1480年、ようやくこの未完の礼拝堂を仕上げるべく、フィリピーノ・リッピに声がかかります。彼は最初に注文を受けたマザッチョの技法を忠実に受け継いだといわれるフィリッポ・リッピの息子でした。

フィリピーノ・リッピは、この『魔術師シモンとの論争と聖ペテロの十字架磔刑』のほか、向かい側の壁にマザッチョが途中まで描いていた『テオフィロスの息子の蘇生と教座の聖ペテロ』も同様に仕上げています。

ちなみに、この二作品にはどちらも著名な歴代の芸術家の似顔絵が描かれていることでも有名です。

『魔術師シモンとの論争』の場面の右隅にはフィリピーノ・リッピ本人の自画像が、そして『聖ペテロの十字架磔刑』を見守る右側の3人のうち、こちらを振り向いている青年はフィリピーノ・リッピの師匠でもあったボッティチェリ。

いっぽう左側の壁の『テオフィロスの息子の蘇生と教座の聖ペテロ』の右隅には、マザッチョ時代に描かれたと思われるマザッチョ本人の自画像(こちらを見ている黒髪の男性)、その左側の背の低い男性がマゾリーノ、マザッチョの右側の金髪っぽい人はレオン・バッティスタ・アルベルティ、そして右端のフードをかぶった人物はフィリッポ・ブルネレスキ…と、なかなか豪華なラインナップになっています。

開館時間と入場方法

入場人数に制限があるため、予約必須です。当日でも空き枠があれば現地ですぐにチケットを買って入ることもできますが、ハイシーズンは事前予約がおすすめです。

ブランカッチ礼拝堂(サンタ・マリア・デル・カルミネ教会)

ブランカッチ礼拝堂(サンタ・マリア・デル・カルミネ教会)

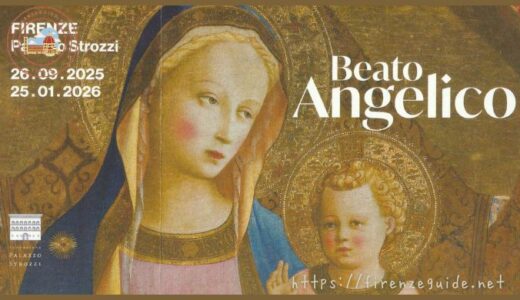

サン・マルコ美術館・・・清らかな聖母と敬虔な修道僧の信心深さに触れる

こちらも、ルネサンス美術を語るなら絶対に訪れておきたい場所のひとつです。

ここに残るのは、主にフラ・アンジェリコ(伊:ベアート・アンジェリコ)と呼ばれるドメニコ会の画僧の作品。イタリア語で「ベアート」とは「福者」の意味で、彼は生前から人柄や言動が素晴らしい人だったので、死後ほどなくしてそのように呼ばれるようになりました(現在は実際に福者に認定されています)。

「光の画家」と呼ばれる人で、その名の通り、どの作品も光に溢れた清らかな表現です。本人もとても敬虔なカトリック修道僧だったようで、伝記作家ヴァザーリ先生は

キリストの磔刑像を描くときは涙を流すほどだった

と書き残しています。

確かに、その魂の清らかさを示すような作品は見ている方も心が洗われる気持ちになります。

また、この美術館はもともと隣のサン・マルコ教会に付属の修道院の建物だったので、一歩中に入ると街中の喧騒がウソのような静謐で落ち着いた空間なのも魅力です。

2026年1月まで企画展『BEATO ANGELICO(ベアート・アンジェリコ)』開催中!

サン・マルコ美術館の代表作

- フラ・アンジェリコ『受胎告知』ほか フレスコ画シリーズ

- フラ・アンジェリコ『最後の審判』

- ドメニコ・ギルランダイオ『最後の晩餐』

など

修道院付属の建物なので、聖書のエピソードに関する作品ぞろい。聖書の色々な場面を知って鑑賞すると、より味わい深くなります。

聖書がわかると美術が面白い!主人公「イエス・キリスト」の生涯。

聖書がわかると美術が面白い!主人公「イエス・キリスト」の生涯。

フラ・アンジェリコ『受胎告知』

画家本人の作品の中で、また同じ『受胎告知』というタイトルの作品の中でもおそらく最も有名な作品と言えるでしょう。

キリスト教におけるもっとも大切な瞬間のひとつ、大天使ガブリエルのお告げによって救い主イエスがこの世に現れたことを表す図像です。

画面全体が光に溢れる優しく美しい色の表現、清純な聖母マリアの表情など単純に美しさも見どころですが、マリア様の処女性を示す閉じられた庭園や、建物の立体性や光の入り方など、現実世界との連続性を意識して描かれています。この修道院で暮らしていた修道僧の気持ちになって鑑賞すると、より感動が深まるかも。

この他にも、2階部分のかつて修道僧たちが生活していた個室スペースにも、それぞれイエスの人生の色々な場面にまつわるエピソードが描かれています。

フラ・アンジェリコの手になるもの、またはその下絵に基づいて仕上げられたものがあります。

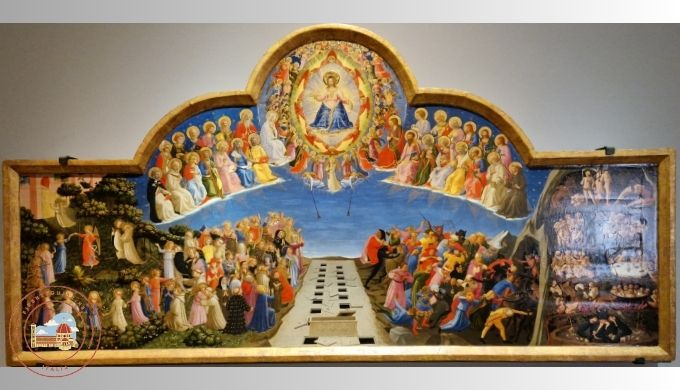

フラ・アンジェリコ『最後の審判』

こちらは1階部分の「オスピツィオの間」にある板絵です。この部屋はかつて北方からバチカンを目指す巡礼者たちの一時的な寄宿場所として提供されていました。

作品はそれほど大きなサイズではありませんが、聖書の教えを忠実に表しています。世界の終りの日、裁きを受ける死者たちの表情にも注目。天国行きと告げられた人々と地獄行きと告げられた人々の、明暗の分かれた表現が見事です。

また、天国と地獄、それぞれの場所も美しさと恐ろしさがありありと思い浮かびます。作品内のポイントを一つずつ眺めていると、色々な世界観が浮かんできて考えさせられます。

作品の詳しい解説はこちら

キリスト教の『最後の審判』とは?西洋美術の人気のモチーフをわかりやすく解説!

キリスト教の『最後の審判』とは?西洋美術の人気のモチーフをわかりやすく解説!

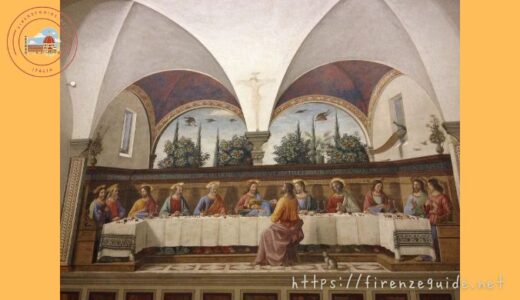

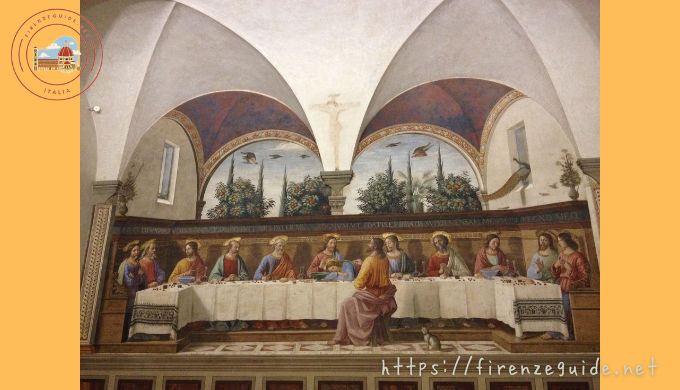

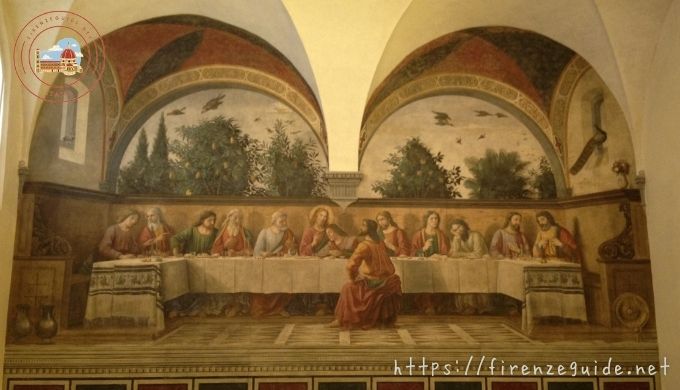

ドメニコ・ギルランダイオ『最後の晩餐』

こちらの部屋は、かつて、病気で隔離されている修道僧のための食堂として使われていたとされています。そこで、このテーマが選ばれたんですね。

隣接する客間に滞在した宿泊者のための食堂という説もあるわよ~

作者は、ミケランジェロの師匠であるドメニコ・ギルランダイオです。この人は同じ『最後の晩餐』という作品をたくさん描いていて、特にオンニッサンティ教会(後述)にあるものはここにある作品と構図がそっくり!こちらの方がサイズが小さくて(とはいっても400×810cmと、壁一面に描かれた大きな絵です)、ユダのそばに猫がいるところが違いますね。

このサン・マルコ美術館の作品の方が描かれたのが遅く、弟子または兄弟・義兄弟などの協力もあったと考えられています。

フィレンツェで見られる「最後の晩餐」シリーズ。イエスやユダの見分け方は?

フィレンツェで見られる「最後の晩餐」シリーズ。イエスやユダの見分け方は?

開館時間と要注意日

基本的に午前中のみの開館で、月曜日、1月1日、12月25日は閉館です。時期にもよりますが比較的混雑は少ない美術館です。

例外として、こちらも第一日曜日が無料開館日のため、混雑が予想されますが、予約はできません。

サン・マルコ美術館【フィレンツェ】

サン・マルコ美術館【フィレンツェ】

パラティーナ美術館・・・ルネサンスからマニエリスム、バロックまで美術史の流れを堪能

川の南側の巨大なピッティ宮殿に入る美術館。

ここは16世紀、メディチ家が元の持ち主ピッティ家から買い取り(そのためこの名前で呼ばれています)、以後自分たちの居住スペースとして利用。メディチ家終焉後は、フィレンツェを治めたロレーナ家のメンバー、さらにナポレオン支配下の時代はその妹エリザ・バチョッキが、そしてイタリア統一後の王国時代は一時的に首都が置かれていたので王の家族が暮らした場所でもあります。

大公や王様といった、位の高い人びとが暮らすのにふさわしく広大な宮殿で、内部にはこの美術館を入れて5つの美術館、そしてこれまた広大なボーボリ庭園が付属しています。

絵画を堪能したい!という人に特におすすめしたいのは、2Fにあるここパラティーナ美術館です(3Fの近代美術館も絵画メインで、1800年代が中心のコレクションです)。

パラティーナ美術館の代表作

- ラファエロ・サンツィオ『小椅子の聖母』

- ラファエロ・サンツィオ『レオ10世と2人の枢機卿』

- ティツィアーノ・ヴェチェッリオ『マグダラのマリア』

- ピーテル・パウル・ルーベンス『戦争の結果』

- カラヴァッジョ『眠るアモレ』

など

ラファエロ・サンツィオ『小椅子の聖母』

「聖母子の画家」と呼ばれるほど、その題材の作品が多いラファエロの中でも、特に有名な作品。愛らしい子どものイエスと、愛情たっぷりにそれを抱きかかえる聖母マリアの美しさと優しさ、そしてタイトルの椅子やマリア様の衣服の豪華さなど、細部にわたってじっくり鑑賞したいところです。

作品の詳しい解説はこちら

ラファエロ作「小椅子の聖母」愛情深い母のまなざし。

ラファエロ作「小椅子の聖母」愛情深い母のまなざし。

ラファエロ・サンツィオ『教皇レオ10世と2人の枢機卿』

同じくラファエロによる肖像画作品です。

教皇レオ10世とはジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ・デ・メディチ、メディチ家初のローマ教皇で、ロレンツォ・イル・マニフィコ(豪華王)の次男。ちなみにレオ10世はミケランジェロと同い年ですが、彼よりもラファエロが大のお気に入りでした(ミケランジェロにもいくつか仕事を注文しています)。

ここで注目したいのはレオ10世の手!同じパラティーナ美術館に、ラファエロの手になるレオ10世の先代教皇のユリウス2世の肖像画もありますが、その二つを比べると面白いほどに手の表現が違います。

レオ10世はメディチ家生まれのおぼっちゃまだから、手もすべすべ!ピカピカ!

それから、レオ10世の手元の書物、ベル、そして腰かけている椅子なども、細部がとても精密に描き込まれています。

ラファエロは色使いが上手だったことで当時から非常に評価が高かったのですが、こういった点からも技術の高さがうかがえますね。

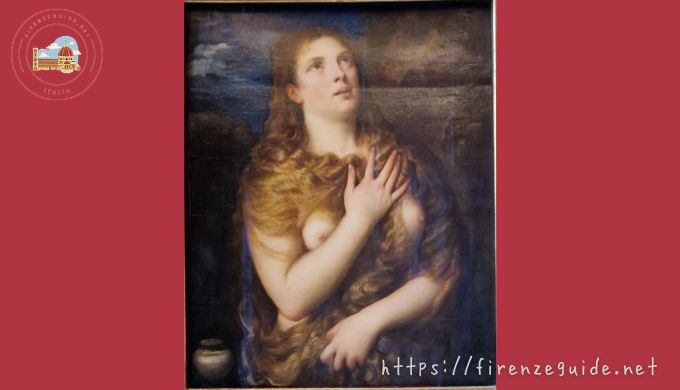

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ『マグダラのマリア』

ヴェネツィア派の巨匠、ティツィアーノのマグダラのマリア、罪深い仕事をしていたマリアがイエスに出会い、悔悛する瞬間を描いたものです。

ティツィアーノは同じテーマの似た構図の作品を何枚も残していますが、その中でもこの作品は最も早い時期に描かれ、豊かで柔らかな色彩表現に加えて衣服を何も身に着けていないマリアというのも初期のもののみです。

アトリビュートである壺が左隅に描き込まれていて、そこには「TITAN」というサインも読めます。

作品の詳しい解説はこちら

ティツィアーノが「マグダラのマリア」を描くとこうなる。

ティツィアーノが「マグダラのマリア」を描くとこうなる。

ピーテル・パウル・ルーベンス『戦争の結果』

フランドル(現ベルギー西部を中心とするエリア)のバロック時代の代表的な画家、ルーベンスの作品。

多作の画家で、宗教画や肖像画のほか、ギリシア神話や歴史伝承を元にした作品も各地に多数現存しています。

こちらはかなり大きなサイズの作品であること、そして荒々しい争いの神マルスとそれを必死に止める愛の神ヴィーナスとキューピッド、戦争により踏みにじられる書物や音楽などの芸術…ずっと眺めていると戦闘のBGMが聞こえてきそうなくらい迫力に満ち溢れています。

カラヴァッジョ『眠るアモレ』

タイトルは『眠る』とついていますが、このアモレ(=キューピッド)はまるでもう命を終えてしまったかのよう。実際に、カラヴァッジョは亡くなった子どもの姿をこの作品を描く際に参考にしたとも言われています。

上に出てきたウフィツィ美術館所蔵の『メドゥーサ』も同じカラヴァッジョの作品ですが、同一人物の手になるものかと驚くほどの雰囲気の違いがあります。この人は、気性の激しいタイプだったので諍いも多く、最終的に殺人罪により逃亡生活へ入ったという経緯があり、『メドゥーサ』はそれよりも前の時代、この『眠るアモレ』は後の時代の作品。その精神的なストレスが表れているかのような闇の強調された表現になっています。

開館時間と要注意日

ウフィツィ美術館同様、パラティーナ美術館も毎週月曜日と12月25日(クリスマス)が休館です。ここに行くなら、フィレンツェ滞在日をしっかり確認しましょう!

それから、こちらも月の第一日曜日と年間数日の無料開館日があるので、要注意です。

詳しくはこちらの記事をどうぞ!

イタリア国立美術館の無料入場日2026年版!主な対象施設と無料日の確認方法はこちら。

イタリア国立美術館の無料入場日2026年版!主な対象施設と無料日の確認方法はこちら。

パラティーナ美術館、近代美術館、大公たちの宝物殿、衣装博物館(ピッティ宮殿)

パラティーナ美術館、近代美術館、大公たちの宝物殿、衣装博物館(ピッティ宮殿)

オンニッサンティ教会・・・地元フィレンツェの画家ジョット、ボッティチェリ、ギルランダイオの競演

『オンニッサンティ(伊:Ognissanti)』とは、『諸聖人』の意。つまりすべての聖人に捧げられた教会です。

その名の通り、教会のファサードにはBenedetto Buglioniによる『聖母の戴冠と聖人たち』の装飾があります。

こちらの教会、規模はそれほど大きくないのですが、実は歴史があって、今も有名な作品が色々とあります。また、上で紹介した、現在ウフィツィ美術館に所蔵されているジョット作『荘厳の聖母』もかつてこちらの教会にありました。

オンニッサンティ教会の代表作

- サンドロ・ボッティチェリ『書斎の聖アゴスティーノ(アウグスティヌス)』

- ドメニコ・ギルランダイオ『書斎の聖ジローラモ(ヒエロニムス)』

- ジョット・ディ・ボンドーネ『十字架磔刑像』

- ドメニコ・ギルランダイオ『最後の晩餐』

など

フィレンツェのオンニッサンティ教会。ジョット、ボッティチェリ、ギルランダイオ…豪華作品の競演!

フィレンツェのオンニッサンティ教会。ジョット、ボッティチェリ、ギルランダイオ…豪華作品の競演!

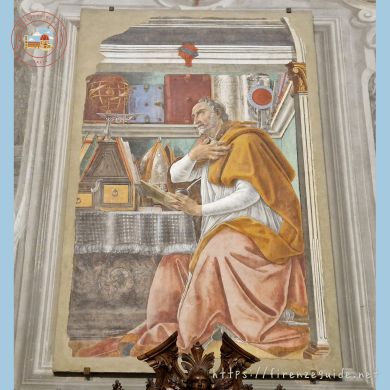

サンドロ・ボッティチェリ『書斎の聖アゴスティーノ』

この教会に関係が深いのは、なんと言ってもボッティチェリ。同じ区域に生まれ育ち、お墓もこの教会内にあります。

そんな彼の若い頃(35歳ごろ)の作品がこちらの『書斎の聖アゴスティーノ(アウグスティヌス)』。向かいに配置されたギルランダイオ作聖ジローラモ(後述)と対話をするかのような位置関係で、ボッティチェリ得意の瞬間を切り取ったような表現で聖人の表情が表されています。

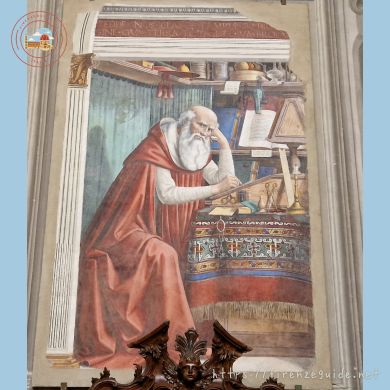

ドメニコ・ギルランダイオ『書斎の聖ジローラモ』

作者ギルランダイオはミケランジェロの師匠。ミケランジェロは自らを彫刻家と名乗りましたが、師であるギルランダイオは大規模な工房を経営する優れた画家でした。

上記のボッティチェリの『書斎の聖アゴスティーノ(アウグスティヌス)』と対になる作品『書斎の聖ジローラモ(ヒエロニムス)』ですが、感情表現が豊かなボッティチェリの聖人に比べて、こちらの聖人はとても落ち着いた、しかし鑑賞者に強く問いかけるような眼差しが特徴的。

また、ギルランダイオといえば非常に精巧で緻密な描写をすることも有名です。ボッティチェリの描いた聖人の書斎もかなり細やかに描いてありますが、ギルランダイオのそれはさらにその上を行く精密さ。棚や机の上に並べられた小物やテーブルクロスの柄など、スピードと正確さが要求されるフレスコ画でこの表現力は見事です。

ジョット・ディ・ボンドーネ『十字架磔刑像』

絵画史において重要な役割を果たしたジョットの『十字架磔刑像』、すぐ近くのサンタ・マリア・ノヴェッラ聖堂にも同じテーマの作品がありますが、若い頃に描かれたそれと比べて、こちらの作品は表現力にさらに磨きがかかっています。磔になったイエスの左右の手の先に描かれた聖母マリアと福音書記者聖ヨハネのこの上なく悲痛な表情、ようやく苦しみから解放され穏やかになりつつあるイエスの表情、そしてそれらと対照的な見守る父なる神の冷静さ。

制作時点の作者の年齢を反映してか、イエスの身体つきも心なしか少し大人びています。

ドメニコ・ギルランダイオ『最後の晩餐』

※オンニッサンティ教会の建物の一部ですが、入り口、そして開館時間は教会と別です。

上でご紹介したサン・マルコ美術館にあるものと同じ構図の『最後の晩餐』です。やはり、テーマ的にかつて修道院の食堂として使われていた部屋の壁に描かれています。

こちらでもギルランダイオならではのとても緻密な表現を見ることができます。テーブル上の物やテーブルクロスの表現など、そしてこの絵が描かれている壁と現実世界の光の方向が一致した陰影の描き方など、細部の写実性の高さは感心するばかり。

室内にはこの作品のシノピエ(下絵)も展示されています。フレスコ画が制作される過程を知ることができるので興味深いですね。

実はこのテーマは、たくさんの画家による作品が色々な場所で見られます。作者や時代によっても描かれるシンボルや表現方法はいろいろ。比べてみるのも楽しいかもしれません。

フィレンツェで見られる「最後の晩餐」シリーズ。イエスやユダの見分け方は?

フィレンツェで見られる「最後の晩餐」シリーズ。イエスやユダの見分け方は?

開館時間と入場方法

下記の記事に詳しい開館時間などを記載しています。開館日や時間に関して特に注意点はありませんが、神聖な空間なので入場時の服装には注意が必要です(露出の多い服装、帽子、サングラスなどはNG)。また、ミサをやっているときは観光目的の入場はできません。

オンニッサンティ教会

オンニッサンティ教会

なお、『最後の晩餐』は入口が教会と別にあり、開館時間も異なります(とても限定的にしか開いていません)ので、事前にしっかり確認することをおすすめします!

ギルランダイオの『最後の晩餐』(オンニッサンティ教会)

ギルランダイオの『最後の晩餐』(オンニッサンティ教会)

フィレンツェガイド

Azu

イタリア政府公認観光ガイド。 得意ジャンルは美術、街歩き、ワイン。好きな芸術家は、ブロンズィーノとドナテッロ。有名作品もいいけど、隠れ注目ポイントや裏話が大好き!普通のガイドブックじゃ見つからない、”ここだけの話”をお伝えします♪