『光の画家』『天使のような修道僧』と呼ばれるフラ・アンジェリコことグイド・ディ・ピエロ(またはフラ・ジョヴァンニ・ダ・フィエーゾレ)。フィレンツェやローマを中心に、初期ルネサンスに活躍した画僧です。

フィレンツェのサン・マルコ美術館に残るフレスコ画の数々、そして全世界の美術館や教会に収められた板絵なども、そのニックネームにふさわしく美しい光に溢れた世界が描かれています。

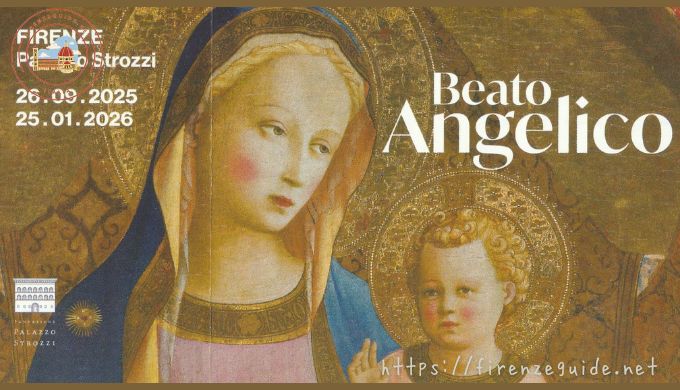

そのフラ・アンジェリコの展覧会が2025年9月から、フィレンツェで行われることになりました!

目次

展覧会『BEATO ANGELICO(ベアート・アンジェリコ)』

企画展の名前は、そのままズバリ『Beato Angelico(ベアート・アンジェリコ)』。実はこれ、イタリアではフラ・アンジェリコが生前から呼ばれていたニックネームで『天使のような福者』の意。

この名前について、詳しくは後ほど!

この、ルネサンス芸術の父の一人である美しい『光の画家』の大規模な回顧展は実に70年以上ぶり!

あまり情報が多く伝わらないこの画家の人物像、作品の魅力や価値などを再発見することを目的に、文化的・科学的なさまざまな見地から国を超えて協力体制が整えられ、今回の展覧会が企画されました。

展覧会会場と内容

今回は、ストロッツィ宮殿とサン・マルコ美術館というどちらもフィレンツェの歴史ある会場での展覧会。

1400年代前半に活躍した、ベアート・アンジェリコと同時代の重要な芸術家との比較を通して、彼の表現スタイルの変遷や後世への影響などが紹介される予定です。

比較対象は、同時代の画家ロレンツォ・モナコ、マザッチョ、フィリッポ・リッピ、そして彫刻家からはロレンツォ・ギベルティ、ミケロッツォ、ルカ・デッラ・ロッビアなど。

【各画家の代表作】

【各彫刻家の代表作】

16世紀の伝記作家ヴァザーリが

(彼の作品を)眺めていると、信じがたいほどの優しい感情が心中に湧いてくる

と伝えるようなフラ・アンジェリコの人物像を、その光の描き方から遠近法、デリケートな精神性や知性など様々な表現に着目して、後期ゴシック時代からルネサンスまでの移り変わりの変化が示されます。

分散した作品たちの再会

実は、生前から人格・作品ともに非常に評判の高かったフラ・アンジェリコ作品(絵画のほか、ミニアチュール作品やデッサンなど)は、現在では世界各地の美術館や教会、図書館、その他機関のコレクションに分散してしまっています。

祭壇画などは、メインの祭壇画と裾絵(プレデッラ)などが別々の場所に保管されていたりするのですが、今回の展覧会においては、制作された当時から数世紀が経過して初めて再統合された状態で見ることもできるようになっているものも。

今回の展覧会のために、あるものは数年をかけて綿密な修復作業が行われ、またあるものはそれぞれの機関との貸与交渉の結果、イタリア国内外から多くの作品が再集結しました。

作品リスト

展示作品はフラ・アンジェリコ本人のもの、工房共同制作のもの、周辺芸術家のものなど合わせて140点以上。この展覧会のために4年以上の時間をかけて修復・手入れなどの準備を行い、世界中から集められた作品が本来あるべき姿に整えられて鑑賞できるという、貴重な機会になります!

ちなみに作品貸与者のリストには

- ルーブル美術館(パリ)

- メトロポリタン美術館(ニューヨーク)

- 絵画館(ベルリン)

- ナショナル・ギャラリー(ワシントン)

- アルテ・ピナコテーク(ミュンヘン)

- フィラデルフィア美術館(フィラデルフィア)

などが名を連ねています。

以下、フラ・アンジェリコの作品のうち、一部を掲載します(サン・マルコ美術館にて展示中の作品は後日追加予定)。

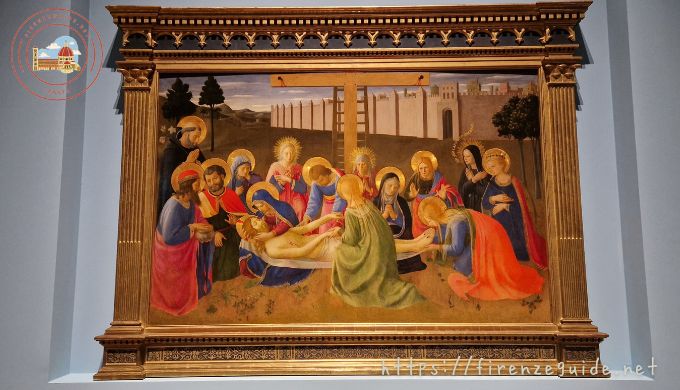

ストロッツィ宮殿にて展示中の作品

『ストロッツィの祭壇画』

『聖母戴冠(天国)』

こちらの作品(メインの板絵部分)は普段、ウフィツィ美術館に展示されているものですが、今回、オリジナルの姿を予想して仮の枠にはめ込んだものになっています。

板絵や裾絵の形状とX線による検査結果からこのような配置ではめられていたであろうことが予想され、同時期の他の作品の例などから上方の円の部分には恐らく父なる神の姿があったのではないかと考えられています。また、他の作品の例では再度の柱部分に聖人の姿などが描かれているパターンが多いですが、その点についての情報は確認できないため、今回はおおまかな形状の復元予想となりました。

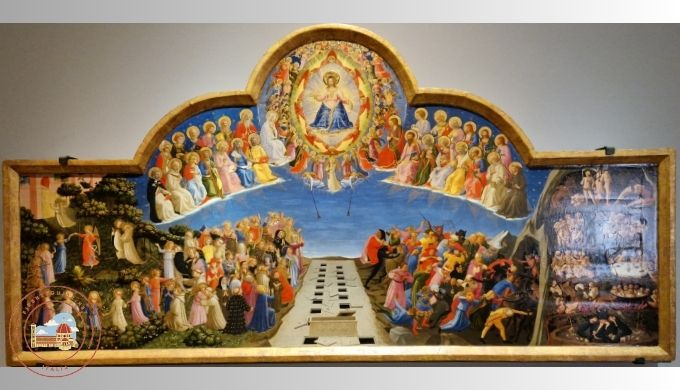

『最後の審判』

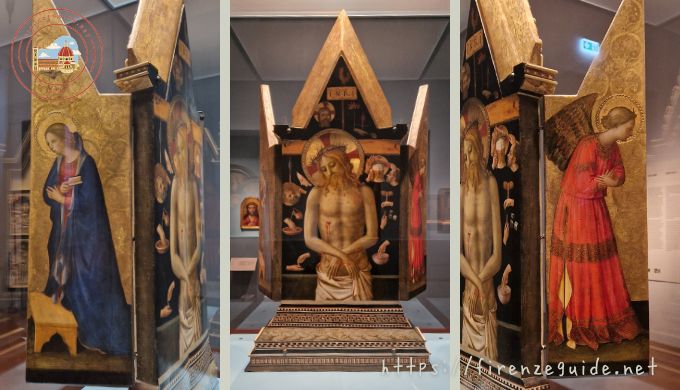

『サンタ・クローチェの聖フランチェスコ修道会の祭壇画』

こちらは、普段はメインの板絵と裾絵が別々の場所に保管されている作品です。メインの板絵はフィレンツェのサン・マルコ美術館、裾絵はベルリン、ヴァチカン、アルテンブルクで所蔵されています。

裾絵はもともと一枚の板に5つの場面が描かれていたようですが、現代に至るまでに切り離されて別々の場所に移されてしまいました。

『サン・マルコの祭壇画』

こちらも同じく、メインの板絵と裾絵、側柱の絵が、フィレンツェの他、アルテンブルク、ヴェネツィア、ミネアポリスなどに分かれて保管されているのが、今回大集結したものです。

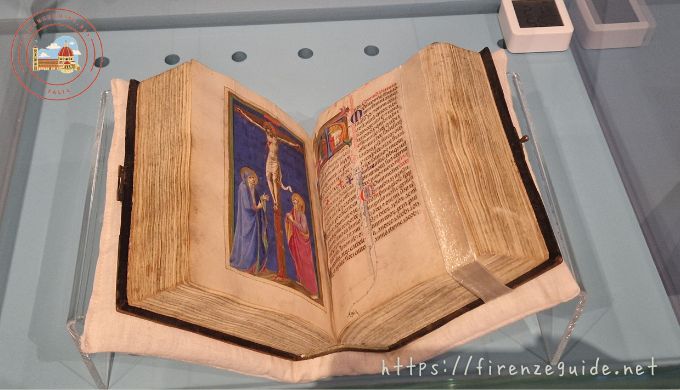

『ミサ典書』

フラ・アンジェリコがミニアチュール作家出身だったことを思い出させてくれる一品!紙が貴重なこの時代、一点一点手書き(&手描き)で作られていました。

『アンナレーナの祭壇画』

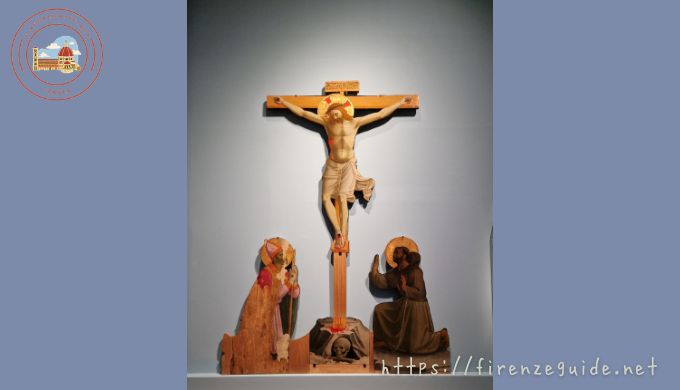

『十字架磔刑像』

フレスコではなく、十字架の形をした磔刑像。フラ・アンジェリコ作品としては珍しい気がします。

『受胎告知とピエタの三連祭壇画』

『謙遜の聖母(と洗礼者ヨハネ、パオロ、聖ドメニコと聖フランチェスコの出会い)』

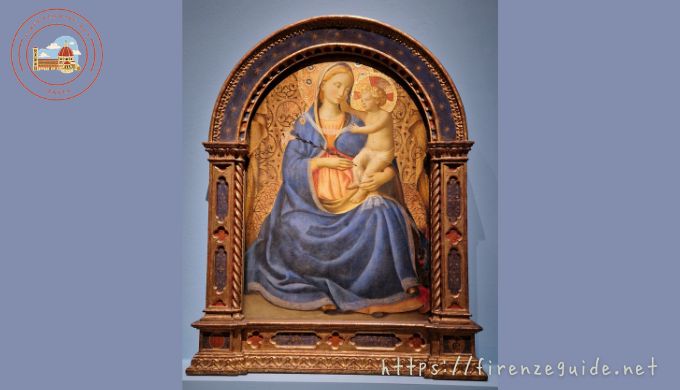

『謙遜の聖母』

『謙遜の聖母』

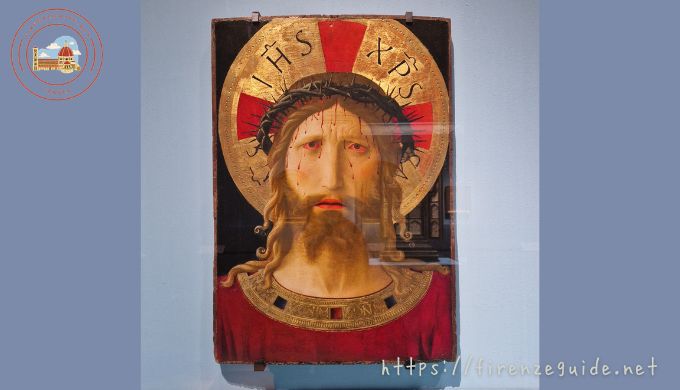

『王の王としてのキリスト』

『モンテカルロの受胎告知』

この作品は枠(額縁)であるアーチ部分を利用して建物の一部のように表現し、かつ奥の窓を焼失店とする遠近法で奥行きが見事に表現されています。天使と聖母マリアのいる空間の足元の大理石のような表現もとても美しいです!

コルトーナ司教区美術館にある『受胎告知』ととてもよく似た作品で、かつフラ・アンジェリコ自身の最も有名な代表作サン・マルコ美術館(フィレンツェ)の『受胎告知』に先立って描かれていることがよく分かる作品。サン・マルコ美術館の作品は、コルトーナとモンテカルロの受胎告知を経て、その集大成とも言うべき完成度が仕上がった作品になっています。

『コルトーナの三連祭壇画』

『ペルージャの祭壇画』

『三連祭壇画(キリストの昇天、最後の審判、ペンテコステ)』

『三連祭壇画(聖ペテロ、聖母子と6天使と聖ドメニコの公現、聖パウロ)』

『玉座の聖母子と4天使、聖ペテロ、聖パウロ、鎧の聖人(聖ジョルジョ?)、寄進者』

珍しい八角形の板絵作品で、二面(裏側には聖顔/アラナ・コレクション<アメリカ/デラウェア州>)あるものだったそうです。形状のほかにも一辺が10cm程度の小さな作品であり、寄進者(手前で跪いている人)の姿が描き込まれていることなど、フラ・アンジェリコ作品としては結構異例だと思います。来歴についてはあまりよくわかっていないようです。

『キリスト哀悼』

『ボスコ・アイ・フラーティの祭壇画』

『銀器の戸棚の扉よりキリストの生涯の場面』

サンマルコ美術館にて展示中の作品

後日追加予定です!

作者 フラ・アンジェリコ

フラ・アンジェリコの生涯

フラ・アンジェリコは、画僧として活躍するようになってからのエピソードがいくつか伝わっていますが、特に若い頃のことはあまり多くは知られていません。

生まれはフィレンツェから北東に24kmほどのヴィッキオという村で1395年頃誕生、師匠はロレンツォ・モナコとされています。

フィレンツェを中心に、フィエーゾレ、コルトーナ、オルヴィエート、そしてローマなどイタリア各地で多くの作品を残しました。

亡くなったのはローマで、おそらくローマ教皇ニコラウス5世のための礼拝堂の仕事に従事していた頃。1455年に死去し、サンタ・マリア・ソープラ・ミネルヴァ教会に埋葬されました。

『フラ・アンジェリコ』という名前

日本ではフラ・アンジェリコという名前で知られていますが、実はこれは本名ではありません。生まれたときの名前はグイド・ディ・ピエロといい、修道僧となってからはジョヴァンニ・ダ・フィエーゾレと名乗っていたようです。

『フラ』とはfrateの略で『修道僧』という意味、そして『アンジェリコ』とは『天使のような』という意味。つまり、この名前は『天使のごとき(清らかな)修道僧』という感じの意味になります。

そして実はイタリアではBeato Angelico(今回の展覧会のタイトルですね!)と呼ばれますが、「Beato」とは「福者」で、これは『天使のごとき福者』の意味になります。

そして「福者」とは、その人物の生前の行いや没後も含む功績(奇跡の取次など)、著書などから徳と聖性を認められた人に与えられる称号で、カトリックにおいて「聖人」につぐ地位にある人を指します。通常、本人の没後数十年以上をかけて調査が行われ、ローマ教皇によって宣言されます。

聖人っていうのは字からして、聖なる人…きっと何かいいことをした人、て感じ?

基本的にはその通りね~生前の人格が素晴らしいものであったことは絶対条件で、例えばアッシジの聖フランチェスコみたいに、高貴な生まれでありながら自分の持ち物をすべて貧しい人びとに分け与え、本人は一生を粗末な僧衣一枚に裸足で過ごしたと伝えられる人とか…当然、神への愛に生きた敬虔な信徒であることは前提になるわね

カトリックの有名な「聖人」たち。そのエピソード、アトリビュートを知って美術を楽しもう!

カトリックの有名な「聖人」たち。そのエピソード、アトリビュートを知って美術を楽しもう!

ちなみにカトリックにおいて「聖人」とはバチカンが公式に認定した人物なんだけど、本人の死後にしか列聖(「聖人」に認定されること)はされないの!

へぇ~亡くなったあとだけなの…

聖人に認定されるのは、その人物の取次ぎによる奇跡(※)が2度以上起こっていることが条件で、教会によってとても慎重に時間をかけて調査されるのよ~長い人だと数百年(例:ジャンヌ・ダルク死後489年後)、最近だと元ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世(没後9年)とかマザー・テレサ(没後19年)とか、ちょっと早いこともあるわね~

※例えば、不治の病を宣告された重い病床にある人が、その人物に祈ったことによって神への取次が行われ、奇跡的に健康を回復したなど

例外として、古い時代(特に西暦313年のキリスト教公認以前)に生きていた人で、迫害を受けて殉教した人はそういった奇跡の伝承がない場合もあるわ

日本出身の聖人もいます。豊臣秀吉の時代に長崎で殉教した日本二十六聖人のうち、外国人を除いた20人ほか

キリスト教でも、プロテスタントなど聖人に対する崇敬を行わない宗派もあります。

フラ・アンジェリコことベアート・アンジェリコは、通常、死後にヴァチカンによる審査を経て与えられる「福者」という称号を(実際に認定されていたわけではなく)、死後ほどなくしてニックネームとして贈られるほど、清らかで敬虔な人物だったと言われています。

伝わるエピソードは基本的にヴァザーリの書いた『芸術家列伝』からになりますが、例えば

すべて 『芸術家列伝 1』ジョルジョ・ヴァザーリ著/小谷年司訳, 白水社, 2011 より引用

- フラ・ジョヴァンニは俗界の喧騒をまったく遠ざけ、美しく簡素な生活をおくり、貧しき人々の友であった。…(略)…絵画において努力を惜しまなかったが、聖者を題材にとったものしか扱わず、その気になれば金持になれたが金銭には無関心であった。逆にわずかなものに満足することこそ真の裕福であると、繰り返すのが常であった。多くの人を使う身分にもなり得たが、それも望まなかった。

- (フラ・アンジェリコは)自分のような仕事に従事するならば、静かな憂いのない生活を送るべきだとも、キリストにまつわる話を描くなら、いつもキリストの近くにいなくてはならないとも、繰り返し言っていた。修道僧といるときも、信じがたいことだが、怒った顔ひとつ見せなかったのは立派というほかない。友をさとすにあたっても、素直な微笑をたやさなかった。絵を所望する人々には、非常に優しい物腰で、まず修道院長の許しを得るように説き、約束をたがえることはなかった。

- 作品をひとたび完成すると、手を加えたり、描き直したりはしなかった。最初一気に仕上げたままで置いておくのが常であった。それが神のおぼしめしだというのが本人の言葉であった。噂では、画筆をとる前に必ず祈りの言葉を唱えたという。キリストの磔刑図を描くときは、涙がつねに彼の頬をぬらしていたという。

など。無欲で、神に仕えることにのみ専念し、非常に穏やかな性格で、どこをとっても「福者」にふさわしい人物像がイメージできますね!

そしてその清らかな魂を持つ人物らしく、その残した作品も光と人物と空間のバランスが絶妙で美しいもの。かつ、前世紀のゴージャスだけど大げさなゴシック時代から、調和のとれた現実的なルネサンス時代への移行を象徴するような、まさに「ルネサンス芸術の父」の名にふさわしい芸術家でした。

時代的にフィリッポ・リッピとよく比較される人で、どちらも素晴らしい技術を持ち美しい作品を残した芸術家ではあるけれど、奔放なフィリッポ・リッピと比べて敬虔さが際立っているところが興味深いわね~

フィリッポ・リッピ「聖母子と天使たち(リッピーナ)」美しい聖母マリアの秘密とは?

フィリッポ・リッピ「聖母子と天使たち(リッピーナ)」美しい聖母マリアの秘密とは?

フィレンツェガイド

Azu

イタリア政府公認観光ガイド。 得意ジャンルは美術、街歩き、ワイン。好きな芸術家は、ブロンズィーノとドナテッロ。有名作品もいいけど、隠れ注目ポイントや裏話が大好き!普通のガイドブックじゃ見つからない、”ここだけの話”をお伝えします♪